Uto Balmoral: rinascere ogni giorno

Un incontro sui generis per parlare (anche) di design.

Uto Balmoral non si può vedere, non si può ascoltare, non si può abbracciare: di lui non si può percepire neanche il profumo.

Qui la pandemia non c’entra, siamo in un altro mondo.

Sì, perché Uto Balmoral non esiste, è un personaggio di pura invenzione: è un progetto di design che progetta oggetti di design e che afferma di non credere nel design.

Siamo in un ginepraio? No!

Se mi si chiedesse di dare una rappresentazione grafica di Uto Balmoral sceglierei il celeberrimo disegno di Escher, Drawing Hands: una mano che disegna su un foglio di carta un’altra mano che, a sua volta, sta disegnando la prima mano.

E se mi si chiedesse di sintetizzare con una citazione letteraria il personaggio, nato dal lavoro di una vivida mente creativa, sceglierei una frase di Pablo Neruda:

“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”.

Perché di questo si è trattato, di una rinascita.

Tolti i vestiti dell’architetto tradizionale, insoddisfatto di una professione che lasciava sempre meno spazio al libero esercizio della creatività, Renato (il vero nome del designer il cui significato è ri-nato”, “nato di nuovo”), professionista cremonese con studio a Milano, classe 1975, poco più di dieci anni fa decide di dedicarsi quasi esclusivamente al progetto di design e di calarsi in nuovi panni, quelli di Uto Balmoral con cui firma la sua produzione per importanti aziende di settore quali Tonelli Design, Mogg, Seletti, Durame, Officinanove, Luce 5, D3CO, Emmemobili…

Anna Cassani

Uto Balmoral è uno pseudonimo o un alter ego?

Renato-Uto Balmoral

Mi trovavo in un momento della vita in cui, nell’esercitare la mia professione di architetto, mi sentivo chiuso in gabbia: la formula “95% di lavoro burocratico più 5% di creatività” aveva dato come risultato una profonda insoddisfazione, inaccettabile per uno come me, idealista e sognatore fino al midollo.

È per questo che ho deciso di “morire” per poi rinascere in altre vesti. In questo senso Uto Balmoral si avvicina più al concetto di alter ego perché è stato, ed è tuttora, un tentativo di prendere contatto con la parte più pura di me stesso.

Ho immaginato questo progetto come ad una vetrina in cui esporre i frutti del mio entusiasmo e del mio desiderio di scoprire e fare cose nuove, una stanza dei giochi in cui potermi esprimere senza espormi ad eccessivi compromessi.

A.C.

Una stanza dei giochi… Mi hai fatto venire in mente un personaggio dei romanzi di Donato Carrisi, lo psicologo infantile e ipnotista Pietro Gerber, che riusciva ad estrarre le verità più nascoste, e più pure, dai suoi piccoli pazienti solo quando erano impegnati in attività di gioco in una camera appositamente allestita all’interno del suo studio. Ma, ti chiedo: era indispensabile inventarsi un nome nuovo?

R. – U.B.

Sì, è stato necessario innanzitutto perché trovavo divertente quell’alone di mistero e di curiosità che immaginavo si creasse attorno al personaggio, così come poi di fatto è accaduto.Avete presente i Gorillaz? Si tratta della prima band musicale virtuale nata alla fine degli anni ’90 i cui componenti appaiono nelle vesti di personaggi animati: mi aveva favorevolmente colpito il fatto che avessero creato degli avatar e mi sono ispirato a loro.

Ma probabilmente il motivo più importante che mi ha spinto a creare Uto Balmoral, è stato di aver alimentato un’insofferenza nei confronti delle modalità con cui i media presentavano i protagonisti del mondo del design di quel tempo (siamo alla fine della prima decade degli anni 2000): copertine con volti di architetti/designers rappresentati a guisa di rock star internazionali: un focus, a mio avviso, concentrato eccessivamente sul personaggio anziché sull’analisi del loro lavoro.

Ecco quindi, in una posizione di controtendenza in cui spesso mi vengo a trovare, l’invenzione di Uto Balmoral, “il designer che non c’è”.

È stato anche un modo provocatorio per criticare la società dell’immagine e sottolineare l’importanza dei contenuti.

A.C.

Non pensi che usare un’identità diversa dalla propria possa derivare da un desiderio più o meno consapevole di porre un grado di separazione ulteriore tra te e il resto del mondo?

R. – U.B.

Io aggiungo un grado di separazione solo ed unicamente tra me e quella parte di mondo che non mi piace, a cui, è vero, appartenevo ma in cui, ad un certo punto, non mi sono più ritrovato.

A.C.

Ricorre nel web una tua affermazione: “I don’t believe in design. I believe in ideas”. Presumo essere un’estrema sintesi di una tua profonda riflessione su quel mondo.

R. – U.B.

Nonostante la formazione accademica non mi sento un vero e proprio designer: il mio lavoro ha sempre lambito i confini dell’arte, un mondo che mi appassiona moltissimo. Sono anche un piccolo collezionista, ho avuto una casa galleria nella quale ospitavo mostre di giovani artisti. ho sempre frequentato questo mondo ed è con gli artisti che ho sempre sentito il maggior feeling e la maggiore somiglianza. Guardavo con interesse anche il mondo del design in edizione limitata, quegli oggetti che si potevano trovare esposti nelle gallerie.

Ho scelto comunque di fare un design che entrasse nelle case di tutti, chiamiamolo pure “commerciale”, ma rifuggo dai progetti uguali a loro stessi, ripetitivi e punto sulla forza delle idee.

Credo in quel tipo di design che ti fa dire: “Wow! Che bell’idea!” e non “Che bell’oggetto, com’è elegante, starebbe bene nel mio salotto”.

Io non cerco linee senza tempo e neppure la cura estrema del dettaglio fine a se stesso.

Un’altra frase provocatoria che ogni tanto mi piace pronunciare è “Mies van der Rohe ha detto che Dio è nei dettagli, io dico che Dio, o meglio la divinità, è nell’idea”. Lo dice la parola stessa, poi, i-dea: io gioco molto con le parole e credo che, a volte, proprio lì dentro ci siano delle risposte!

Per me è veramente importante l’intuizione che precede e sostiene l’opera.

A.C.

Quindi, cosa mi risponderesti se, pensando al design anche come processo, io ti facessi una domanda “alla Marzullo” del tipo: “Cosa è più valevole per te, un’idea geniale non realizzata, oppure un’idea modesta che però trova compimento e si trasforma in un oggetto tangibile?”

R. – U.B.

Ti risponderei, proprio per quanto ho affermato poco fa, che da convinto idealista preferirei essere l’autore di un progetto che abbia alla base un’idea forte e originale. Perché il godimento che deriva dall’aver anche solo pensato qualcosa di geniale è molto appagante.

Poco importa poi se l’idea non vede il suo concreto realizzarsi.

A.C.

Cosa pensi dell’autoproduzione? Il designer Odo Fioravanti, ad esempio, la considera “…diventata un po’ una via di fuga che viene spesso praticata in relazione alla obiettiva difficoltà, complessità e anche frustrazione di non riuscire a lavorare con le aziende” (Tommaso Bovo, “Il Design liquido”, 2022, pag.19).

R. – U.B.

Sono sostanzialmente d’accordo , tuttavia sono anche convinto che per un designer l’autoproduzione può rappresentare una sorta di forma -consentimi il paragone che voglio fare con molta ironia- di autoerotismo.

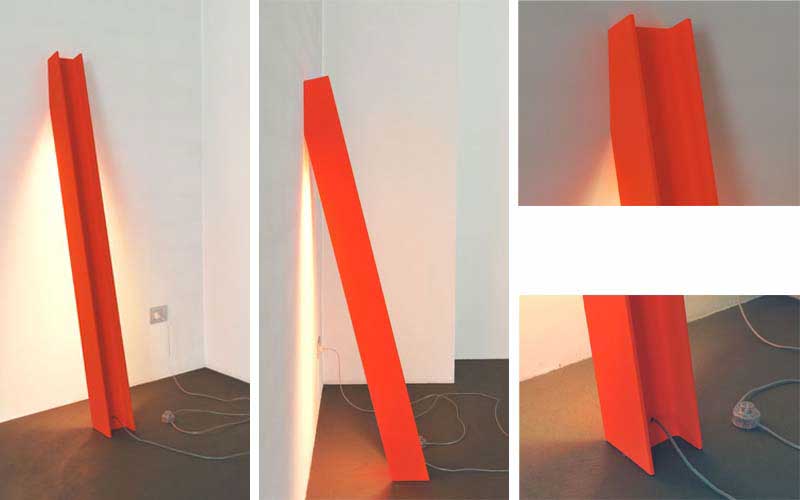

Per quanto riguarda le mie autoproduzioni i lavori che ho fatto con i profili strutturali HEA e la famiglia di lampade “The Putrella’s Connection”, nascevano dall’occasione di una mostra presso la DAAL Gallery di zona Ventura, durante la settimana milanese del Design. Altri lavori autoprodotti sono nati in seguito alla partecipazione al Salone Satellite, in cui ho esposto i miei progetti per farmi conoscere quando ancora non avevo alle spalle aziende disposte ad investire sulle mie idee.

Penso che le autoproduzioni siano più adatte per i cosiddetti makers, cioè per coloro che hanno eccellenti abilità manuali e dispongono di un laboratorio attrezzato: è in questi casi che ne apprezzo i risultati come la naturale evoluzione di un’attitudine, di un talento.

A.C.

Restiamo ancora sulla tua collezione di lampade “The Putrella’s Connection” perché ho una curiosità: il tuo progetto contiene un omaggio a Enzo Mari e al suo centro tavola “Putrella”, disegnato nel 1958 da Danese Milano, oppure si tratta della casuale condivisione di un concept?

R. – U.B.

Questa collezione di lampade è stata il primo passaggio dalla mia attività di architetto a quella di designer e nulla, come una semplice putrella in acciaio, mi sembrava potesse rappresentare meglio questa transizione: un elemento strutturale, mi verrebbe da dire simbolo per antonomasia del settore delle costruzioni, estrapolato dal suo tradizionale contesto, che viene utilizzato con un’altra funzione e diventa oggetto di design.

Sono anche andato oltre ad una semplice trasposizione: il trattamento superficiale, attraverso una vernice particolare dalle tonalità fluo e dalla consistenza gommosa, ha conferito agli oggetti una veste completamente nuova.

Non c’è stato alcun riferimento diretto con Enzo Mari. Ho sempre nutrito stima e rispetto nei suoi confronti e ne ho condiviso la radicalità: i suoi modi burberi ed anche il suo esporsi politicamente senza avere mezze misure né peli sulla lingua sono elementi distintivi.

Ho sempre apprezzato il suo lavoro: se fosse ancora in vita mi piacerebbe confrontarmi con lui. Sono sicuro che prenderei tante sonore bacchettate.

Sarebbe un onore farsi dare una bella strigliata da lui.

A.C.

Dal tuo profilo Instagram emerge con forza la tua preoccupazione per il futuro dell’umanità. In un post riporti uno stralcio della trasmissione Report (Rai3) in cui il conduttore Sigfrido Ranucci ipotizza tra vari scenari possibili -che sappiamo bene essere già ampiamente anticipati dalla letteratura di genere fantascientifico a partire dalla fine dell’ ‘800- una migrazione verso altri pianeti. Aggiungo anche che, ad esempio, l’architetto libanese Raffi Tchakerian sta insegnando “Space design” a Dubai allo scopo di progettare ambienti adatti ai viaggi interplanetari. Che futuro ci aspetta secondo te?

R. – U.B.

È per me molto difficile dare una risposta a questa domanda perché ci sono troppe variabili in campo. Certamente sono preoccupato, non per me direttamente ma per le giovani generazioni: ho due figli in età scolare e gli scenari nefasti che si prospettano hanno un orizzonte temporale davvero ravvicinato.

Io spero che possa accadere, per mano dei giovani, qualcosa di bellissimo ed inimmaginabile adesso, che riesca a far cambiare rotta perché quella che stiamo percorrendo, dati alla mano, non è quella giusta.

Sai cosa ripeto spesso? Che mi piacerebbe partecipare ad una rivoluzione, ovviamente pacifica. Penso che solo in una rivoluzione ci possa essere quel fuoco, quel desiderio di dare concretezza ad ideali rimasti fino a quel momento inespressi o in uno stato di latenza o semplicemente classificati come utopie.

Mi piacerebbe vivere un “rinascimento” e potermi nutrire di quell’entusiasmo e della fiducia nel futuro che hanno caratterizzato alcuni periodi storici.

A.C.

Ti chiedo, a questo punto, che ruolo potrebbe giocare la tecnologia nel futuro e qual è il tuo rapporto presente con questo settore di ricerca?

R. – U.B.

Sono molto critico nei confronti della tecnologia: non credo in una società ipertecnologica e non penso che dobbiamo affidare ad essa la ricerca della soluzione a tutti i nostri problemi.

Capisco chi si fa prendere dall’entusiasmo di fronte alle invenzioni che vengono diffuse prima di una corretta valutazione dell’impatto sociale, che non può ovviamente avvenire in tempi brevi, ma sinceramente mi sembra che siamo diventati alla stregua di bambini impreparati che tengono pistole nelle mani e, per questo, preferisco assumere un atteggiamento più prudente.

La prospettiva di avere più tempo libero grazie all’utilizzo di nuovi dispositivi nati per facilitare la vita quotidiana è, a mio avviso, un falso mito e dovremmo chiederci come, di fatto, utilizzeremmo questa risorsa. Io una risposta ce l’ho: lavorando, iper-producendo, iper-consumando.

Penso invece che dovremmo riservarci il maggior numero di occasiono possibili per far funzionare il cervello anche evitando che sia un dispositivo ad accendere le luci per noi, che non sia il frigorifero ad interagire da remoto col supermercato segnalando i prodotti in esaurimento, che non sia un’auto senza conducente a portarci in giro per la città. Non voglio poi entrare nel merito di tutti quei dispositivi che ti propongono una realtà aumentata e ti fanno credere di essere in un altro mondo, magari sull’orlo di un precipizio mentre sei semplicemente tra le pareti del tuo salotto e che, per evitare il burrone, inciampi e cadi rovinosamente tra il divano e la poltrona. Trovo tutto questo molto ridicolo.

Una cosa che invece mi preoccupa molto è il fatto che le giovani generazioni abbiamo a disposizione, nel web, un numero pressoché infinito di contenuti:

ho passato tanti momenti di nullafacenza nella mia infanzia durante i quali nutrivo comunque dei sogni riconducibili ad ideali e non al semplice desiderio di un oggetto materiale.

Ritengo che la nostra società abbia bisogno di più umanisti in tutti i settori, di gente che sappia pensare e che si ponga domande quali: “Che società vogliamo? Con quali valori?”. Persone che conoscano la storia del pensiero, i fatti accaduti nello svolgersi dei secoli delle nostre civiltà: solo così possiamo fare delle proiezioni e augurarci che siano gli ideali ed i valori a dettare le regole, non le tecnologie.

Nella domanda precedente accennavi al tema delle esplorazioni spaziali: non ne sono minimamente attratto!

Mi affascina di più l’anima ed il viaggio che possiamo fare dentro di noi: è proprio lì che penso ci siano mondi sconfinati e incredibili potenzialità.

A.C.

Non ho riconosciuto nella tua produzione per varie aziende una cifra stilistica, un formale filo conduttore comune. Si tratta, consentimi il termine, di una sorta di “bipolarismo creativo” oppure di una non comune capacità di adattamento alle diverse filosofie dei tuoi clienti?

R. – U.B.

Non mi ritengo così bravo da riuscire ad interpretare perfettamente tutte le filosofie aziendali. Riconosco che al mio lavoro non è riconducibile una cifra stilistica, non almeno da un punto di vista estetico. Il filo conduttore di tutti i miei progetti è, ritorno a dirlo, il fatto di avere un’idea e di cercare di restituirla in tutta la sua purezza.

I tavolini e le console della collezione Quiller che ho disegnato per Tonelli Design, ad esempio, sono quanto di più di minimalista si possa pensare: due spalle ed un piano. Ma qual è la storia che si muove sottotraccia? Da dove è partita la ricerca? Lo stimolo è stato di cercare di stupire: le lastre di vetro presentano una grande bisellatura che le fa funzionare come prismi ottici; quando la luce le colpisce essa si scompone nei naturali colori dell’arcobaleno i quali si proiettano nell’ambiente creando una sorta di magia.

Suscitare stupore è l’obiettivo che perseguo.

L’intento che in assoluto mi piacerebbe perseguire è progettare “cose” che facciano ridere e pensare: oggetti che strappino risate e che stimolino contemporaneamente riflessioni profonde.

È anche per questo motivo che ritengo importantissimi i nomi che definiscono le collezioni e che generalmente io stesso propongo, proprio perché nascono con il progetto e fanno parte di esso, inscindibilmente.

A.C.

La coerenza tra nome/progetto/stupore è molto evidente in alcune collezioni quali “The Dreamers” per Mogg, “Wonder” e “Gummy” per Seletti, “Ikebana” che hai disegnato ancora per Mogg. Approfondiamo?

R. – U.B.

La collezione di tavolini “The Dreamers” si presenta sotto forma di cassetti assemblati: è un richiamo ai sogni che spesso teniamo nascosti, chiusi metaforicamente in cassetti che raramente apriamo: il mio è un invito a dare luce ai nostri desideri.

La collezione di lampade da tavolo “Gummy” narra di un nano anticonformista, scontento del lavoro in miniera, che preferisce passare il tempo sognando e facendo grossi palloncini con il chewinG gum.

Analogamente per la collezione di lampade da tavolo “Wonder” mi sono immaginato lo sguardo meravigliato che un personaggio immortalato nella statuaria classica, che ha sempre esercitato su di me un grande fascino, avrebbe avuto nell’atto di far scoppiare un palloncino di chewing gum rosa, un elemento per lui anacronistico e spiazzante.

Per quanto riguarda il tema dei contenitori cerco sempre di proporre un modo nuovo per esporre e contenere.

L’ultima collezione che ho disegnato per Mogg, “Ikebana” è nata nella primavera del 2020, in piena pandemia da Covid-19. È ormai un dato di fatto che il primo lockdown avesse suscitato il desiderio di vivere più immersi nella natura proprio a seguito delle costrizioni imposte: ho pensato pertanto di trovare una collocazione più naturale e dinamica alle piante d’appartamento che generalmente si distribuiscono casualmente su tavolini, negli angoli, su ripiani, di solito in posti non studiati ad hoc.

La collezione Ikebana unisce due funzioni: quella contenitiva, affidata a moduli dalle linee minimaliste, e quella espositiva del verde casalingo attraverso una struttura studiata appositamente per dare sostegno ai vasi.

A.C.

Per ultimo, Renato, qual è il tuo rapporto con i social? Te lo chiedo perché sul tuo profilo Instagram metti in evidenza non solo i tuoi lavori e le tematiche della società contemporanea cui già abbiamo accennato, ma anche i tuoi stati d’animo che, talvolta, appaiono inquieti.

R. – U.B.

Premessa: mi sono sempre considerato un ragazzo un po’ incompreso, sentivo in me una prepotente diversità. Sono, come ho già espresso, un sognatore, un’idealista e direi anche un utopista: quando ho riflettuto sul fatto che il nome UTO corrisponde al prefisso della parola utopia ho pensato che, pur non essendo frutto di una mia iniziale volontà, le cose si fossero messe in comunicazione da sole, guidate da chissà quale regia che ha tessuto una trama perfetta per me.

Utilizzo poco i social, ma quando li uso cerco di farlo in modo autentico, per cercare di trasmettere quello che realmente sono senza mistificazioni e quello che mi piace, come ad esempio l’arte che ha la forza di mettere in moto pensieri, ragionamenti, discussioni…

Non ho mai nascosto gli aspetti più fragili della mia personalità che, all’opposto, è pervasa da un grande entusiasmo che cerco sempre di coltivare con il mio lavoro.

Alcuni dei momenti in cui mi sento meglio è proprio quando mi rendo conto di aver avuto una bella idea, e qui ritorniamo ancora sulla tematica iniziale della nostra conversazione: l’importanza delle idee.

L’80% del mio lavoro si basa sulla ricerca, sull’andare in giro e curiosare, sul navigare nel web allo scopo di “ricevere” sollecitazioni e stimoli necessari per progettare sempre qualcosa di originale.

La chiacchierata si è conclusa dopo un’ora, un volo sulle tematiche più attuali della nostra società.

È rimasta insoddisfatta, tra le pieghe del tempo che è fuggito via veloce, un’ultima curiosità. È rimasta inespressa la domanda delle domande: perché la scelta del secondo nome (cognome?), BALMORAL?

Da appassionata enigmista ho provato ad anagrammarlo, per trovare altri vocaboli e poter dire a Renato: “Visto che ti ho “sgamato”?”. E invece niente, non ho ricavato nulla di soddisfacente a parte dei parziali mora, ramo, lama, amor, amo, ama…

ALMA!

Ecco, forse è questa parola arcaica che si nasconde dentro quel nome -ai più è noto per essere la residenza estiva dei Regnanti d’Inghilterra- il termine che rappresenta quell’anima pura, quella parte di sé che il designer ha ricercato.

Ma è solo un’ipotesi e mi piace immaginare che faccia parte di quel gioco, voluto dal creatore del personaggio, per spingerci con l’ironia che lo connota, a pensare, sorridere e meravigliarci.

s f o g l i a l a g a l l e r i a

text

ANNAMARIA CASSANI

guest

UTO BALMORAL

Via F. Sassetti 8 Milano

📞+39 335.58.72.522

📩 info@utobalmoral.com

guest companies

TONELLI DESIGN

MOGG

SELETTI

OFFICINANOVE

LUCE5

D3CO

EMMEMOBILI