Là dove inizia la meraviglia.

a cura di Riccardo E. Grassi

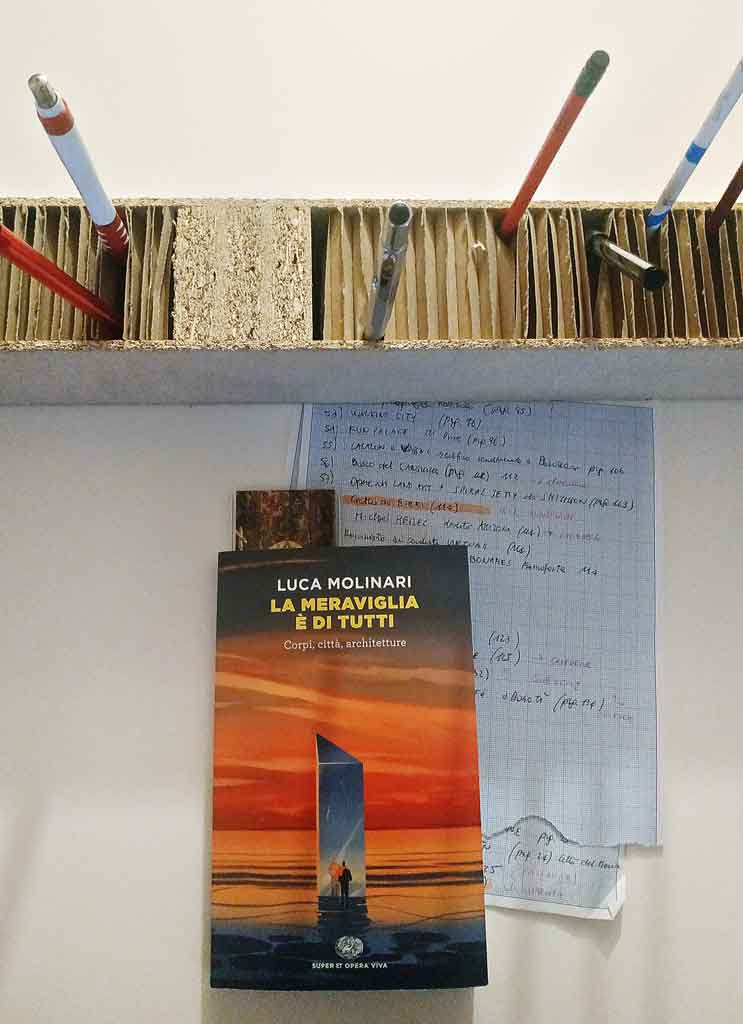

Le grandi architetture come le cose più semplici riservano quotidiani stupori: davvero è sufficiente fermarsi e guardare? Ecco cosa suggerisce la lettura dell’ultimo libro di Luca Molinari.

Conservo tra i ricordi una frase di Pierre Michon, scrittore francese, che ogni tanto riaffiora e che dice così: “Non credo affatto alle bellezze che si svegliano a poco a poco, sempre che si sia capaci di immaginarle; solo le apparizioni mi esaltano”. Non so perché ma il libro di Molinari m’ha richiamato quest’invito: le architetture, i luoghi s’impongono subito,

la meraviglia se c’è (quando c’è) non attende. Colpisce, lascia il segno.

Ma noi davvero non riusciamo più a meravigliarci? Davvero non sappiamo distinguere fior da fiore in questo ansimante rincorrersi delle giornate? Tanto da dover essere sollecitati, nell’esercizio dello stupore, dall’ultimo libro di Luca Molinari perché, altrimenti, rimaniamo atoni, insensibili, ciechi?

Forse quando non distinguiamo più il reale dal metaverso, oppure dai rendering, dalla corsa frenetica verso il google di turno (e digitali limitrofi), dalla realtà aumentata, da criptovaluta ed esperienze cosiddette immersive, ecco che

“La meraviglia è di tutti” (Einaudi), come un prodigioso farmaco, se non risolve certamente aiuta. Ci fa stare meglio, è indubitabile.

Gli effetti benefici di questo libro-medicina possono essere più o meno prolungati, e ciò dipende molto da noi, da quanto intendiamo farci sopraffare dalle convulsioni del consumo e dalla fretta, dalle correzioni che apportiamo alla nostra dieta fatta di social e pietanze digitali, da quanto impegno ci mettiamo per non trascurare i suggerimenti del “bugiardino” di Luca Molinari, cioè dalle indicazioni che provengono copiose dal suo testo che, come dicevo, agisce presto, dà sollievo e, per molti versi, cura.

È innegabile: procedendo nella lettura ci si ritrova spesso sospesi a fissare un punto nell’orizzonte per sovrapporre, facendole coincidere, le immagini definite dalle sue parole con quelle che ci offre la realtà.

Pagina dopo pagina emerge la sua capacità evocativa: è la crepa che fa entrare la luce.

Tuttavia devo opporre qualche benevola resistenza alle folte righe di esempi di “corpi, città, architetture”, come recita il sottotitolo. Con piglio lieve e acume interpretativo l’Autore ci racconta la “sua” architettura, il “suo” modo di guardare edifici, costruzioni e paesaggi che potremmo incontrare andando all’estero.

Perché sì, esiste qualche citazione italiana (piazza Grande a Gubbio, piazza Vittorio Veneto a Torino, Duomo di Siena, ecc.) ma si tratta di siti (nel senso di luoghi).

Mentre per recuperi edilizi, rigenerazione urbana, progetti di architettura et similia, l’elenco delle iniziative è corposo ma predilige la vena esterofila, caratteristica già notata nella pubblicazione precedente. Non c’è nulla di male, per carità, però mi chiedo se l’invito che ci fa il titolo del libro (La meraviglia è di tutti) in realtà non sia appannaggio di pochi (quelli che potrebbero prendere l’aereo e recarsi sul posto).

Perché per stupirsi di quei felicissimi prodotti dell’ingegno umano non è sufficiente stare davanti a schermi/monitor/visori girovagando tra metaverso e ammaraggi digitali.

Meraviglia, bellezza, stupore s’innescano tramite la presenza fisica e non in vitro. Cosa ne sarebbe, altrimenti, della sindrome di Stendhal? Tant’è che lo stesso Autore ci informa che “il sentimento di meraviglia non ha nulla a che fare con la grandezza, ma riguarda l’intensità di ciò che riesce a risvegliare, riguarda il desiderio latente che ci accompagna e si materializza nell’incontro con un luogo o un oggetto che sembrava attenderci” (p.21). Perciò bisognerebbe prendere e andare.

Soffro un po’, dicevo, per l’assenza di architetture nostrane, fatta eccezione per i mostri sacri come Aldo Rossi, il Cretto di Burri, De Carlo, Aymonino: davvero fatichiamo a scorgere un esempio domestico? Ci aiuterebbe a capire. Oppure per delicatezza ed educazione meglio non citarne, nel bene o nel male, per non far torto a nessuno dei “colleghi”?

A tal proposito mi si inalbera un interrogativo. La mia è una sorta di deviazione dal tracciato impomatato della meraviglia che ne fa l’Autore, lo riconosco. Ci dovrebbero regalare stupore e palpitazioni le opere architettoniche menzionate, invece mi chiedo se non siano (qualcuna più, qualcuna meno) preferenze imputabili al solo Molinari, piuttosto che a deficit miei personali.

La meraviglia mi fa supporre bellezza e potenza d’una certa caratura (l’Autore usa, fin troppo spesso, l’inflazionato “spiazzante” o “perturbante”), dunque mi sono chiesto se ciò sia sostenibile col progetto che lui porta come esempio: il collettivo berlinese Raumlabor ha realizzato a Goteborg uno “strano edificio verticale, sospeso sull’acqua, dalle forme sghembe… si tratta di una grande sauna… a terra gli spogliatoi seguono morbidamente la forma della linea di costa… sono realizzati con migliaia di bottiglie di plastica trattate come materia isolante…” (p. 108).

Guardo con vivo interesse il suo suggerimento precipitandomi sul sito del progetto e compitandone le foto: in realtà, si tratta di fondi di bottiglie di vetro trasparente incollati e allineati uno sull’altro, in perfette geometrie, a formare i muri divisori. In ogni caso, quale sarebbe il rapporto, se mai ce ne fosse uno, tra meraviglia, responsabilità dell’architettura (più volte richiamata) e risultato finale, in questo caso? Lo spazio che li separa è tanto profondo quanto singolare. Il manufatto stupisce per forma, dimensioni e spartito architettonico: ma basta per menzionarlo nello zibaldone della meraviglia?

Pare piuttosto un’esercitazione stilistica (un po’ astrusa?), la ricerca della sorpresa e dell’originalità a tutti i costi. Questo totem contemporaneo che funge da elemento agiografico del recupero di funzioni, materiali, architetture dismesse e rigenerate è quanto l’Autore intende quando ci parla di meraviglia e di responsabilità dell’architettura?

Se Molinari possiede (e ci gioca) la munificenza del linguaggio, un procedere (di cui confesso l’invidia più sincera) fatto di improvvise partiture dotte ma non stucchevoli, capaci di rendere poetico il nutrito materiale tecnico raccontato vestendolo di leggerezza e respiro, tuttavia solo a tratti ne capisco il contenuto e il messaggio. Per esempio quando ci parla di “fine di un’era e di un sogno di architettura democratica”, riferendosi a costruzioni residenziali abbandonate, poi demolite, di una città americana (Saint Louis), che vede “la violenza di 33 edifici uguali, disposti in linea … alti 11 piani … segnati da un grigio uniforme e da linee infinite di finestre e loggiati identici …” (p.69) occupare il paesaggio.

Intendo dire: come dovrebbe essere il suo concetto di “architettura democratica”?

Quali le caratteristiche e le dotazioni? Qual è il processo compositivo che l’accompagna? L’esempio citato non richiama alla mente i nostri caserecci Corviale, Scampia, la Z.E.N. palermitana o, magari, pure il recente quartiere di Bicocca a Milano? Fatico a comprendere.

Già nel precedente testo si invocava il felice tratto di matita capace di restituire una “progettazione democratica” e già allora mi sarebbe piaciuto toccarla con mano. Il rischio, altrimenti, è che questa indicazione rimanga riferita alla sola celebrazione di un’idea (magari un po’ politica) e, al palato, restituisca invece lo sfumato sapore di retorica e demagogia.

Come pure ho difficoltà ad interpretare queste parole che definiscono la nuova stagione dell’architettura: “la fluidità concettuale di certa visione progettuale contemporanea non corrisponde a mancanza di energia o assenza di idee formali, quanto all’adesione a una poetica aperta, problematica e perturbante” (p. 73).

Talvolta si ha l’impressione che l’Autore sembri più interessato a un esito letterario, percorso da termini alla moda, che non di efficace indicazione tecnica; parole come “fluido”, “consapevole”, “perturbante”, “democratico”, “spiazzante”, “inclusivo” ripetute numerose volte forse non aiutano.

Ogni tanto ho la sensazione che talune frasi, citazioni progettuali o considerazioni vengano educatamente strattonate per farle rientrare in un tracciato personale. Un libro che ho molto apprezzato davanti al quale, però, assisto ad una sorta di erosione della funzione pedagogica, almeno per me cui piacerebbe attingere a visioni del mondo e a schemi interpretativi non soggetti alla comune vulgata.

Ho un altro dubbio. Dopo l’attentato a New York e l’abbattimento delle Torri Gemelle secondo l’Autore “si è scatenata l’ansia di riempire ogni angolo di un buco nero che ancora ci agita. Quella densità finisce così per negare ogni possibilità di ricordo, ogni forma di meraviglia consapevole, che faccia davvero riflettere su ciò che è avvenuto …” (p.85).

È del 2013 la fine dei lavori di ricostruzione di quell’area: la Memorial Plaza consiste in due fontane a forma di buco, realizzate sul sedime delle precedenti fondamenta delle Torri e metafora del vuoto lasciato dalle vittime nelle vite dei sopravvissuti, che portano il nome di Reflecting Absence.

Deduco che l’esito non convinca l’Autore, tanto da fargli scrivere “… a nulla serve un pur necessario monumento ai caduti, ennesimo oggetto tra gli oggetti che sgomita per avere attenzione” (p.85).

Dunque, qual è il mio dubbio? Posso comprendere (ma solo fino ad un certo punto) che quel genere di architettura non gli confà ma è possibile opporgli e preferirgli la riconversione di una pista per l’aviazione militare, figlia della Guerra Fredda, nel cuore dell’Estonia, a Tartu? La riqualificazione ha prodotto, su progetto dello studio francese DGT, un nuovo manufatto: la pista è diventata “il tetto di un grande museo che celebra la storia, i rimossi, i traumi e le identità di una nazione… “ (p.86).

Posto che, nel mio piccolo (per quel che può servire), trovo a dir poco straordinaria la soluzione architettonica di DGT, in realtà mi domando la ragione per cui il Memorial Plaza non incontri invece il favore dell’Autore.

Ecco il mio limite: perché questa costruzione/recupero che riferisce una “ferita dal passato si trasforma in atto fondativo di una storia nuova” ed il progetto americano no?

Se, da un lato, l’affabulazione si fa via via più seducente fino a far duettare filosofia e poesia con architettura e rigenerazione urbana, dall’altro si vorrebbe anche qualche punto in più di nostrana concretezza: il costruito, in Italia, è tanto. Varrebbe la pena di commentarlo per aiutarci a distinguere, a capire, a prendere le distanze, ad essere maggiormente consapevoli. Magari anche un po’ più critici. Non posso pensare che, con la creatività che ci contraddistingue come Italiani, nell’ultima metà del secolo non siamo stati capaci di realizzare altro che periferie anonime oppure edifici obbedienti alle sole dinamiche del consumo e degli immobiliaristi.

Di cui condivido, col Molinari, la deriva.

Un’ultima annotazione: l’elenco delle iniziative menzionate, come dicevo, è appannaggio di studi professionali esteri, il che mi solleva quello spiacevole effetto per cui “l’erba del vicino …”.

Le mie sono riflessioni a voce alta, nulla che attenga a giudizi. Rimane però un fatto: se durante il periodo degli anni ’60 – ’90 l’architettura s’è lasciata un po’ prendere la mano abbandonandosi agli immobiliaristi (e in questo Molinari ha senz’altro ragione) e venendo meno al valore demiurgico che la connota, probabilmente poteva essere giustificata dalle impellenti necessità abitative.

Credo invece che in questi ultimi vent’anni, a fronte di una maggiore consapevolezza, cultura e sensibilità, si dovesse (e potesse) fare meglio, e di più. In questo, bisogna dirlo, l’Amministrazione pubblica ha le colpe maggiori prediligendo il consumo di suolo rispetto ad incentivi che riscattino edifici o aree degradati.

Occorre, come dice giustamente l’Autore, ripensare l’architettura come un laboratorio di sperimentazione per nuovi canoni edilizi e con una nuova mentalità.

E ci ricorda quanto il “sistema” oggi sia dominato da cose, non da ideali, da consumo, non da pensieri.

Bella la sollecitazione che ci offre, l’intrigante distinzione tra eros e pornografia architettonica: “ogni forma di creatività e costruzione di senso presuppone una dimensione erotica, ovvero di ricerca e scoperta dell’Altro distante da noi; mentre la pornografia chiama un consumo immediato e senza possibilità di radicarsi nel nostro spirito” (p.76).

Oggi più che mai si capisce fin dove può arrivare la dismisura umana e la rinuncia premeditata del limite, alimentate dagli strateghi del consenso. L’architettura, attraversando le nostre vite e perdurando nei secoli, ha questa irrinunciabile occasione: di difenderci, proteggerci.

E, perché no, farci sognare. La meraviglia è una conseguenza, un augurio.

sfoglialagalleria