Vincenzo Ariu: ridare un senso all’architettura.

a cura di Annamaria Cassani

È possibile pensare (e realizzare) soluzioni più pragmatiche e meno simboliche? Abbiamo davvero bisogno di architetture alla stregua di contemporanee cattedrali laiche?

Confrontarsi con Vincenzo Ariu è come intraprendere un viaggio che inizia col lasciarsi alle spalle la confortevole porta di casa, percorrere il tessuto composito della città e attraversare il paesaggio, oltrepassando i confini nazionali per prendere consapevolezza dei cambiamenti che da tempo sono in atto in Europa, nelle città considerate più evolute all’interno del dibattito internazionale.

Confrontarsi con Vincenzo Ariu è come intraprendere un viaggio che inizia col lasciarsi alle spalle la confortevole porta di casa, percorrere il tessuto composito della città e attraversare il paesaggio, oltrepassando i confini nazionali per prendere consapevolezza dei cambiamenti che da tempo sono in atto in Europa, nelle città considerate più evolute all’interno del dibattito internazionale.

Cofondatore nel 1998, con la moglie Sabrina Vallino, dello studio Ariu+Vallino Architetti con sede a Varazze (SV), l’attività professionale si estende alle varie scale di progettazione: dal design all’urbanistica, con particolare attenzione alla ricerca e all’attività didattica e divulgativa.

Esperienze professionali che ha visto lo Studio premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Annamaria Cassani

Vincenzo, il tuo curriculum presenta un carattere di spiccata multidisciplinarità: design, urbanistica, progettazione architettonica, insegnamento e attività divulgativa. Mi risulta difficile pensare, ma correggimi se sono in errore, che alla base ci sia solo una propensione naturale per tutte queste discipline. Qual è il segreto? Una specializzazione all’interno delle figure professionali dello Studio o un solido, rigoroso, collaudato ed efficace “metodo”?

Vincenzo Ariu

Io lavoro con mia moglie che, rispetto a me, ha un approccio più tecnico/scientifico ai progetti. Non c’è una suddivisione vera e propria dei compiti ma una naturale predisposizione nel seguire individualmente alcuni lavori piuttosto che altri. Dopo la laurea abbiamo intrapreso entrambi un dottorato di ricerca, nel campo più strettamente progettuale per me e maggiormente legato alla rappresentazione e ai media per Sabrina.

La passione per la ricerca teorica non si è mai spenta e la coltivo tutt’ora perché mi offre la possibilità di riflettere sul progetto e scrivere mi permette di essere più consapevole di quello che faccio.

L’insegnamento è una diretta conseguenza di questa attitudine: è piacevole poter descrivere e condividere il raziocinio che guida il percorso progettuale.

A.C.

Nel 2012 è stato pubblicato il tuo libro dedicato ad uno dei maestri del movimento moderno: “Spazio, stile e tecnica in Mies van der Rohe” (Firenze Libri). Nelle informazioni bibliografiche si legge che Mies “rappresenta ancora oggi il riferimento necessario per comprendere il senso del fare architettura”. Approfondiamo l’affermazione?

V.A.

Ho avuto modo di studiare dal vivo molte opere di Mies, compresi i suoi archivi, perché l’architetto tedesco è stato l’argomento della mia tesi di dottorato. A seguito della mia ricerca sono arrivato alla conclusione che, a differenza di altri maestri del ‘900, Mies van der Rohe ha cercato di realizzare una “sintassi del progetto”: il progetto non doveva essere solo intuizione o invenzione ma doveva basarsi anche su precise regole formali, così come era accaduto per l’architettura classica greca: Mies ne ha attualizzato i principi compositivi con l’utilizzo del vetro e l’acciaio, materiali moderni per l’epoca.

È solo con l’applicazione di regole che possiamo togliere quel carattere di arbitrarietà e di pura invenzione estetizzante che caratterizzano alcune architetture contemporanee.

A.C.

Nelle medesime informazioni bibliografiche si fa riferimento alla figura dell’architetto che “quotidianamente fa i conti con le dinamiche di una professione che sembra aver perso il suo orizzonte di senso”. Qual è l’orizzonte di senso che si è perso? In che modo e quando, secondo te, si è perso?

V.A.

Si è perso nel secolo scorso, quando sono state abbandonate le certezze formali e la sicurezza derivante dal fare un’architettura improntata su principi tramandati da secoli. I grandi maestri del XX secolo hanno cercato di dare un nuovo senso all’architettura basato su un modo nuovo di abitare il mondo che, nel frattempo, era molto cambiato; le generazioni successive hanno visto di fatto crollare queste certezze, trovandosi a dover proporre un’architettura moderna senza il conforto di fare la cosa giusta al momento giusto, in un momento in cui il mondo sembrava andare alla deriva.

Quando sono in cantiere mi trovo sovente nelle condizioni di dover rimettere in discussione il progetto perché devo dare delle risposte che implicano delle scelte che non posso fare passare, ovviamente, per oggettive ma che devo argomentare attraverso la ricerca del “senso” di quello che si sta facendo: è questa una ricerca che gli architetti non possono assolutamente perdere perché

il rischio è quello di non avere più riferimenti certi ogni volta che cerchiamo di dare una ragione al nostro fare.

A.C.

Nel 2018, a poco più di un mese dal crollo, viene pubblicato un tuo articolo sulle pagine web del magazine Artribune nel quale auspicavi due soluzioni per il Ponte Morandi: la prima prevedeva, riporto testualmente, “ la riqualificazione del ponte nella sua interezza, intervenendo sulle parti non più recuperabili e ipotizzando una soluzione capace di perfezionare l’idea di ponte strallato di Morandi”; la seconda sollecitava “un’opera di ingegno, mettendo in competizione i migliori professionisti, capace di rappresentare una nuova identità della città di Genova”. Sappiamo tutti, a cinque anni di distanza, che non si è intrapresa né l’una né l’altra strada: qual è il tuo commento?

V.A.

Il ponte Morandi è stata un’opera che per i liguri rappresentava l’idea stessa di Genova, una porta della città. Ricordo che da piccolo ero affascinato dalla sua struttura che rappresentava per me il simbolo della modernità, un pezzo di New York a Genova.

La tragedia del crollo ha modificato la percezione dando vita ad un flusso di “odio collettivo” nei confronti dell’opera di ingegneria e delle sue fattezze (all’avanguardia all’epoca della costruzione) quasi come se il problema fosse dipeso dalle forme originarie e non, invece, da una cattiva manutenzione del manufatto.

Nella logica dei grandi crolli, in Italia si segue la regola della ricostruzione “com’era e dov’era” con le necessarie migliorie tecniche (vedi il campanile di San Marco a Venezia, ad esempio). Tuttavia, visto il sentimento negativo espresso dai cittadini, l’alternativa poteva essere certamente quella di fare tabula rasa ma alzando ancora di più il livello, in modo che il manufatto potesse diventare il nuovo monumento della città: una gara internazionale avrebbe, per esempio, consentito l’espressione di un maggiore azzardo, di un “osare” che invece il progetto di Renzo Piano non ha fatto perché la sua intenzione era di tenere un profilo basso con il risultato di un bellissimo, ma “impercettibile”, viadotto.

A partire dal 2018 l’area sottostante il ponte Morandi è stato oggetto di proposte progettuali per il recupero di un quartiere socialmente degradato, attraversato da mille infrastrutture.

Noi abbiamo partecipato al concorso di progettazione per il parco del Polcevera, l’area situata sotto il ponte, e voglio esprimere la soddisfazione provata nell’esserci classificati in seconda posizione nella classifica stilata al termine della prima fase del concorso, davanti allo Studio di Stefano Boeri che poi ha vinto, in seconda fase, con il “cerchio rosso”. La nostra idea di progetto, rispetto al simbolo poetico del “cerchio che unisce le differenze”, era più orientata a dare un senso politico all’intervento.

Di fatto il “cerchio rosso” non si realizzerà per una serie di problematiche reali che hanno surclassato il forte valore simbolico della proposta vincitrice, tanto che lo Studio Boeri sta portando avanti un progetto differente.

A.C.

Mi hanno colpito le tue riflessioni riportate in un articolo pubblicato tre anni fa sul magazine digitale “Il giornale dell’architettura”. Parlando dell’utopia nell’età della globalizzazione ad un certo punto dici che “L’uomo è passato dall’essere il fine dell’Utopia all’essere considerato il “parassita” che incoscientemente distrugge un’armonia già insita in Natura” e, a chiusura del testo, affermi che “L’utopia per certi versi ha abbandonato l’urbanistica, la forma delle città, concentrandosi sulle “cattedrali” (boschi verticali, cerchi rossi, ecc.) mai così belle, costose e apprezzate dai fedeli”. Approfondiamo?

V.A.

Le grandi utopie urbanistiche del 19° e 20 ° secolo vedevano come protagonista l’essere umano e sono nate per migliorare le sue condizioni di vita, arrivando ad immaginare città ideali.

L’aumentata sensibilità ecologica dei tempi odierni ha messo in evidenza come, in realtà, l’essere umano è parte della natura nello stesso modo in cui lo sono tutte le altre forme viventi e che, pertanto, è scorretto e pericoloso pensare che si possa continuare ad attribuirgli una posizione di centralità e supremazia.

Tuttavia è altrettanto vero che risulta pericoloso cadere nell’eccesso opposto, quello di porre l’umanità addirittura al difuori della natura in quanto artefice delle negatività che affliggono il nostro pianeta.

È in questo scenario che si compiono gesti affascinanti e perfettamente funzionanti da un punto di vista mediatico quali, ad esempio, la realizzazione di boschi verticali. Quando il nostro pensiero logico/razionale non riesce più a dare le risposte necessarie ci affidiamo a chi propone soluzioni, senza utilizzare il nostro raziocinio e senza mai mettere in discussione la logica delle proposte: ci comportiamo alla stregua di veri e propri fedeli di una religione cui ci affidiamo ciecamente, con la convinzione che dietro ci sia un’idea superior e che possa fornire risposte in grado di produrre gli effetti voluti o sperati.

Io penso che per il futuro occorrano scelte più pragmatiche che potrebbero magari far venir meno la forza del simbolo ma che risultino più efficaci e meno esclusive, adatte per soluzioni anche più complesse là dove le risorse a disposizione siano inferiori (voglio, a tal proposito, citare il fatto che Stefano Boeri, che conosco personalmente, ultimamente si sta occupando anche della riqualificazione di case popolari)

Ma, ammetto che l’umanità ha altresì bisogno di simboli e, a volte, occorre qualcuno che costruisca la “grande cattedrale”:

posso solo augurarmi che le “Notre Dame contemporanee” possano servire come lezione ed esempio per realizzare molto altro, anche di più modesto.

A.C.

Come semplice cittadina mi sono fatta l’opinione che anche i piccoli centri urbani soffrano della mancanza di un’idea “forte” di città da parte dalle istituzioni preposte al governo del territorio: una certa attenzione viene sempre riservata ai centri storici e poi man mano che si procede verso la periferia si evidenzia un progressivo abbassamento della qualità, sia architettonica che di tipo manutentivo, fino ad arrivare alle zone di frangia dove sembra annullarsi qualsiasi principio di ordine. Aggiungo anche che nessuna cura traspare per gli ingressi alle città, dove si assiste a spettacoli di architetture anonime di carattere industriale o commerciale. Si è veramente persa un’idea unitaria di città e, di conseguenza, un disegno riconoscibile anche nel vissuto quotidiano?

V.A.

Il problema del degrado delle città italiane nasce nel secondo dopoguerra con la crescita delle periferie e la destrutturazione del territorio, probabilmente mal governato.

Da allora però sono accadute tante altre cose e nelle grandi città europee, quelle definite più “evolute”, si stanno dando risposte diverse dalle nostre.

Cito un esempio per tutte: Dublino è una città che sta cambiando ad una velocità incredibile e le periferie hanno perso la connotazione negativa cui noi siamo abituati.

La città italiana che sta dando più risposte in questo senso è Milano e, tuttavia, penso anche all’occasione mancata per l’Expo 2015 di realizzare qualcosa di grandioso nella città stessa da lasciare, sull’esempio di Barcellona, come un’importante eredità per le generazioni future.

Bisognerebbe ragionare in maniera più complessa: per i piccoli centri ovviamente risulta più difficile, ma per le grandi città si potrebbe pensare a “porte” contemporanee, quali l’aeroporto da collegare direttamente con la parte più significativa della città, zone esterne in cui parcheggiare l’automobile e avere un sistema di trasporti che permetta di muoversi senza l’utilizzo dell’auto privata, servizi di grande qualità che non possono essere ospitati in centro.

Voglio citare come esempio il Parco olimpico di Monaco, distaccato originariamente dalla città ma ormai parte integrante: le infrastrutture sportive sono diventate il biglietto di visita della città stessa.

Una quindicina di anni fa noi ci siamo occupati di un progetto per la città di Varazze che, a partire da un’esigenza di tipo speculativo – la realizzazione di un centinaio di nuovi alloggi nel retroporto della città- abbiamo trasformato in un’occasione per l’applicazione del modello urbanistico di “porta” della città che poteva essere un riferimento a livello nazionale.

L’idea era quella della “rambla”, una passeggiata che collegava il porto al centro storico, sulla quale si sarebbero dovuti affacciare gli edifici residenziali ritmati secondo precisi linguaggi architettonici.

La realizzazione del progetto è stata eseguita da differenti operatori e di fatto la “rambla”, unico elemento che avrebbe dato senso all’intervento speculativo, non è stata realizzata. Nel 2018, vedendo il nuovo plastico dell’intervento, non mi sono trattenuto dall’esprimere un triste commento dalle pagine web dell’Eco di Savona: “…Cosa rimane [del progetto iniziale]? Scatole con terrazzi…la qualità non è questa.”

A.C.

In una tua recente videointervista, all’interno dell’iniziativa ArchiEnergy Project di Viessmann, citi, come esempio dei lavori di cui si occupa lo Studio, tre progetti. Partiamo dal primo, quello che vi ha fatto conoscere a livello nazionale e che ha avuto una genesi particolare: Summer Houses a Spotorno (SV).

V.A.

Con le case di Spotorno siamo stati i primi a realizzare un progetto moderno –premiato ed apprezzato a livello nazionale- in una zona sottoposta ad un vincolo paesaggistico molto severo. Per decenni la Soprintendenza si era orientata sull’approvazione di progetti basati sulle cosiddette “case alla ligure”. Nel nostro caso siamo intervenuti su un progetto firmato da altri per il quale però la Soprintendenza aveva chiesto al committente una revisione in una versione più contemporanea.

Attualmente abbiamo altri cantieri nella zona tra cui un progetto a Noli che possiede le stesse caratteristiche di quello per Spotorno: si tratta di case molto semplici, con un andamento a gradoni, realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto sulla base di una ricerca di integrazione tra natura ed architettura.

A.C.

Il secondo progetto che hai citato nella videointervista è la riqualificazione di un edificio artigianale, nel centro di Varazze, che è stato trasformato in residenze partendo dal principio di conservarne la struttura e tutto ciò che d’altro era possibile. Ho trovato molto efficaci le tavole grafiche con cui avete spiegato i principi compositivi sintetizzandoli in tre parole: sottrazione, addizione e traslazione. Ne parliamo?

V.A.

Per la riqualificazione di questo edificio avevamo a disposizione poche risorse: originariamente sede di un mobilificio, la struttura presentava un impianto privo di identità, con piani tutti uguali e grandi superfici vetrate. Per dare una veste architettonica, un’immagine diversa ad un anonimo edificio, abbiamo utilizzato la “mossa del cavallo”: cambiare tutto intervenendo su poco. Il risultato è stato molto gradevole e per questa realizzazione abbiamo anche vinto un premio nell’ambito del tema della rigenerazione urbana.

A.C.

Le immagini degli interni di una delle residenze dell’edificio a Varazze, a dieci anni di distanza, restituiscono l’idea di un progetto di interior al di là delle mode e del tempo e si ha l’impressione che anche tra trent’anni possano trasmettere le medesime sensazioni di armonia e compostezza. È questo il vostro approccio ai progetti di interior?

V.A.

La nostra idea di casa è molto semplice e si basa sulla suddivisione tra “spazi serviti” e “spazi serventi”. Questi ultimi sono rappresentati dai bagni, lavanderie, cabine armadio: tutto il resto è un open space, soprattutto lo spazio di soggiorno che è pensato come il luogo principe in cui si svolge la vita familiare e che per questo deve contenere assolutamente gli elementi funzionali ad essa: un grande tavolo che possa accogliere tante persone, divani e sedute per guardare la Tv, leggere, godere del tepore del camino o di una vista sul paesaggio.

Realizzare case che non risentano dello scorrere del tempo sicuramente è un obiettivo cui tendiamo: mi piacerebbe proporre progetti, come accadeva decenni fa, che possano essere apprezzati anche a mezzo secolo di distanza.

Va da sé che questo obiettivo si raggiunge molto facilmente se si progetta per noi stessi, ma il percorso diventa più complesso se si realizza per gli altri, i Committenti, con i quali dobbiamo ovviamente cercare di entrare in sintonia per evitare di proporre soluzioni che, per quanto valide, non rispecchino la sensibilità di chi dovrà viverle.

Devo dire, tuttavia, che in alcuni casi i nostri interlocutori si sono dimostrati molto sensibili e ricettivi e per loro siamo riusciti a realizzare progetti sofisticati anche da un punto di vista estetico.

A.C.

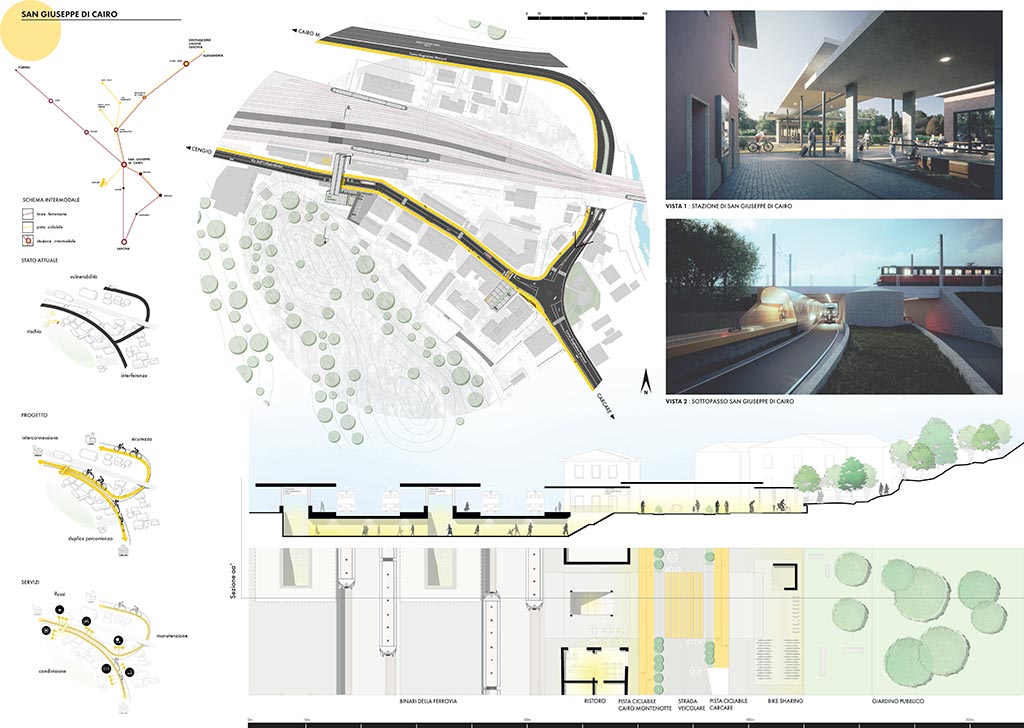

Il terzo progetto che hai citato nella videointervista nasce da un concorso che avete vinto nel gennaio scorso e che aveva come oggetto la realizzazione di piste ciclabili in Val Bormida, nel comune di Cairo Montenotte (SV). Lo hai definito come un progetto di “mobilità intermodale alternativa”. Ce ne parli?

V.A.

Rispondo ponendo una premessa: per il grattacielo londinese progettato da Renzo Piano sono stati previsti pochissimi parcheggi per automobili. La torre infatti dispone solo di 48 posti auto – riservati ai disabili – e di fatto obbligherà le migliaia di persone che ospiterà ogni giorno a prendere i mezzi pubblici nella London Bridge Station, praticamente inglobata nella base del grattacielo.

In Italia siamo ancora lontani da questo tipo di approccio alla mobilità e dobbiamo fare ancora i conti con un diffusissimo utilizzo dell’automobile privata, soprattutto nelle zone di provincia.

Per il concorso della pista ciclabile in Val Bormida il nostro progetto propone qualcosa di innovativo. La tipologia delle infrastrutture ferroviarie liguri risale all’inizio del secolo scorso: un collegamento tra tutti paesi, ciascuno dotato di una propria stazione. Col tempo le stazioni collocate lungo il litorale sono state spostate verso l’interno secondo una logica di valorizzazione del rapporto tra città e mare, decisione che ha però creato anche dei problemi.

In Val Bormida, zona altamente industrializzata, ci sono ancora stazioni ferroviarie in paesi distati 3/4 chilometri l’uno dall’altro e quella di San Giuseppe di Cairo rappresenta un importante punto di collegamento con Savona e Torino. Non vi sembra che questo possa richiamare l’idea di una metropolitana?

È su questa impronta infrastrutturale che è nata la nostra idea di pista ciclabile come “parte di un sistema metropolitano” i cui nodi si collegano con altri nodi, dando origine ad una rete in cui i mezzi di trasporto privato-auto e motociclette – non sono contemplati.

Ovviamente il progetto di questo sistema annulla l’interferenza con strade percorse da automobili e allontana i rischi che ne potrebbero, viceversa, derivare nel percorrere la pista con monopattini e biciclette.

Un esempio europeo significativo in questo senso è Copenaghen, una città che si è evoluta molto nella direzione delle piste ciclabili che consentono di raggiungere il centro in pochi minuti.

Con il nostro progetto abbiamo cercato di portare in provincia un sistema “intermodale” i cui nodi infrastrutturali che collegano il territorio con il resto del mondo sono allacciati ad altre infrastrutture leggere il cui utilizzo diventa vantaggioso rispetto all’automobile privata.

In questo modo abbiamo stimato che circa 30 mila persone che per lavoro gravitano sui diversi paesi della Val Bormida si potrebbero muovere solo con la bicicletta, il monopattino ed il treno.

In realtà non abbiamo inventato niente di nuovo perché oltre i confini nazionali si sta già procedendo in questa direzione, ma ci piacerebbe che il nostro progetto potesse segnare l’inizio di un alternativo modo di pensare e programmare infrastrutture, qui, in Italia.

Il nostro territorio è ricco di potenzialità che consentirebbero la realizzazione di sistemi infrastrutturali che, a scale diverse, si potrebbero collegare ad altri sistemi a livello europeo.

Non si tratta di utopie, ma di progetti che con una visione lungimirante sarebbe possibile, e auspicabile, perseguire.

s f o g l i a l a g a l l e r i a

VINCENZO ARIU

ARIU+VALLINO ARCHITETTI

Via Campana 49

17019 Varazze

📞 +39 019934167

immagini

Ariu Vallino

Anna Positano

Sergio Bolla

Andrea Bosio

Adriano Pecchio