Francesca Della Toffola: la poesia diventa immagine.

a cura di Annamaria Cassani

Parliamo dell’autoritratto nella fotografia contemporanea con l’artista trevisana.

In quel lontano sabato pomeriggio mi ero presentata impreparata, come del resto capitava sistematicamente visitando le mostre di artisti contemporanei ai quali mi approcciavo per la prima volta: preferivo avere un’impressione del tutto personale, scaturita dalle sensazioni del momento, scevra dall’influenza che poteva derivarmi da una preventiva lettura di testi critici.

Era il febbraio 2012 e si trattava di un’esposizione collettiva di fotografia presso Villa Pomini, a Castellanza, nel varesotto.

È in quella occasione che ho conosciuto il lavoro di Francesca Della Toffola: una vera e propria folgorazione sulla via di Damasco che, tuttavia, non ha avuto su di me l’effetto di una conversione alla pratica (verso la quale continuo a mantenere una certa distanza dovuta all’assenza di qualsiasi traccia di talento).

È stato da quel momento che ho invece capito realmente che anche attraverso la fotografia si potevano trasmettere significati ben più profondi di quelli che le immagini stesse sembravano suggerire ad una prima lettura.

Se durante la visita avessi letto qualche didascalia in più magari mi sarei accorta che la donna dalla fiammante capigliatura rosso rame che appariva in ogni fotografia –all’interno di stanze dalle pareti istoriate o in mezzo alla natura nella quale cercava di confondersi- altri non era che la stessa autrice degli scatti: quelle immagini che mi avevano tanto colpito erano autoritratti eseguiti con l’autoscatto.

L’occasione per conoscerla di persona si è imposta solo lo scorso marzo, presso il museo del ‘900 di Milano, nel corso

della presentazione del terzo volume della raccolta curata dal filosofo e critico d’arte Giorgio Bonomi (“Il corpo solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporanea”) in cui lei è autrice e soggetto dell’immagine di copertina.

Cordialissima, Francesca, con uno spiccato accento veneto, si concede generosamente alla chiacchiera: parla con i suoi interlocutori e contemporaneamente dà l’impressione di avere sotto controllo l’intero ambiente che la circonda (deformazione professionale?): a farle da fondale una straordinaria vista del Duomo sotto un cielo che lentamente passava dall’azzurro intenso del tardo pomeriggio al blu di una sera quasi primaverile, in cui Milano risplendeva in tutta la sua bellezza.

Montebellunese, Francesca Della Toffola si dedica alla fotografia a partire dagli anni universitari, dopo i quali ne approfondisce il linguaggio e la tecnica attraverso workshop con fotografi di fama internazionale e specializzandosi presso l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano.

A partire dal 2003 ha al suo attivo più di 70 esposizioni -tra personali e collettive- pubblicazioni, premi e riconoscimenti di cui l’ultimo, nel 2018, è stato il Premio Hemingway che ha ottenuto con la raccolta “Accerchiati incanti”. Sue fotografie fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Annamaria Cassani

Stefano Ferrari, che è stato un filosofo, studioso di estetica e della psicologia dell’arte, distingue due tipi di autoritratti: un primo tipo come “espressione creativa del bisogno dell’uomo di dare corpo e visibilità alla molteplicità delle sue maschere” e un secondo tipo come “espressione di dubbi e interrogazioni costanti sulla consistenza e il senso della propria identità”. Ti riconosci in una di queste due espressioni?

Francesca Della Toffola

Non sono interessata a mostrarmi attraverso “maschere”.

A differenza di altri autoscattisti che lavorano sul travestimento, camuffando la propria identità, con i miei lavori opero una riflessione su me stessa: l’autoritratto ha valore di espressione della mia persona e, con essa, anche dei miei dubbi.

A.C.

Nell’autoritratto pittorico, afferma lo stesso Ferrari, “lo specchio (…) è imprescindibile sia nel senso che è un attrezzo fondamentale per fare tecnicamente il proprio ritratto, sia nel senso che, come sanno bene gli psicoanalisti, la nostra identità in qualche misura si forma attraverso il rapporto con lo specchio”. Con quale processo sostituisci lo specchio nei tuoi autoritratti fotografici?

F.D.T.

Sostituisco lo specchio con l’immaginazione: vedo un luogo e mi immagino calata in esso. Successivamente mi ci immergo fisicamente isolandomi da tutto ciò che mi circonda. Immagino ad occhi chiusi la scena nell’istante in cui sono in posa e cerco di pre-vedere il risultato finale, che talvolta riserva sorprese.

A.C.

A proposito di sorprese finali, ricordo che durante la presentazione del libro di Giorgio Bonomi, nel marzo scorso presso il Museo del ‘900 di Milano, hai affermato che l’autoscatto contempla un certo grado di imprevedibilità che, generalmente, risulta essere un valore aggiunto. Approfondiamo?

F.D.T.

Un certo grado di imprevedibilità è sempre presente quando si fotografa, all’aperto, la realtà del quotidiano. E lo è maggiormente quando si utilizza la tecnica dell’autoscatto: in quei 10 secondi in cui ti metti in posa non hai più il controllo dell’inquadratura e nel frattempo potrebbe accadere di tutto.

In una foto appartenente alla raccolta “Accerchiati incanti”, ad esempio, appare sulla sinistra la mia gattina nera che, mentre mi trovavo adagiata sulla neve in attesa dello scatto, mi si era avvicinata senza che me ne accorgessi, incuriosita probabilmente da quella stranezza: che meraviglia è stata per me rilevarne la presenza nel risultato finale! È la bellezza dello stupore che può nascere dalla fotografia, in generale, e soprattutto da quella realizzata con l’autoscatto: un sospiro, un rumore che provoca un movimento non previsto della testa ed ecco che il risultato non è perfettamente come s’immaginava ma, in genere, migliore.

A.C.

Nel corso del medesimo evento cui accennavo nella domanda precedente hai parlato dei passaggi psicologici che ti hanno portato dapprima a rapportarti con le stanze chiuse, spinta da un desiderio di nasconderti, per poi proiettarti verso l’esterno alla ricerca di una intima unione con la natura del paesaggio che ti circondava. Approfondiamo questo passaggio? Ho letto che per te molta importanza ha avuto un poeta.

F.D.T.

Mi sono avvicinata all’autoscatto con un approccio che ho scoperto essere, confrontandomi con colleghi, il più classico: da sola, mi calavo in ambienti chiusi e facevo molte prove. I miei luoghi erano le stanze dove avevo vissuto da ragazza e, successivamente, quelle che condividevo con mio marito.

Gli scatti che ho fatto in questi ambienti familiari hanno evidenziato un duplice aspetto: da un lato la tendenza a nascondere il mio corpo, che ritraevo in posizione rannicchiata sino al limite di rappresentarne solo l’ombra proiettata, dall’altro, di mostrarlo in tutta la sua matericità al punto di percepirlo come una presenza ingombrante, le cui fattezze potevano costituire un ostacolo per comunicare in sintonia con chiunque fosse altro da me.

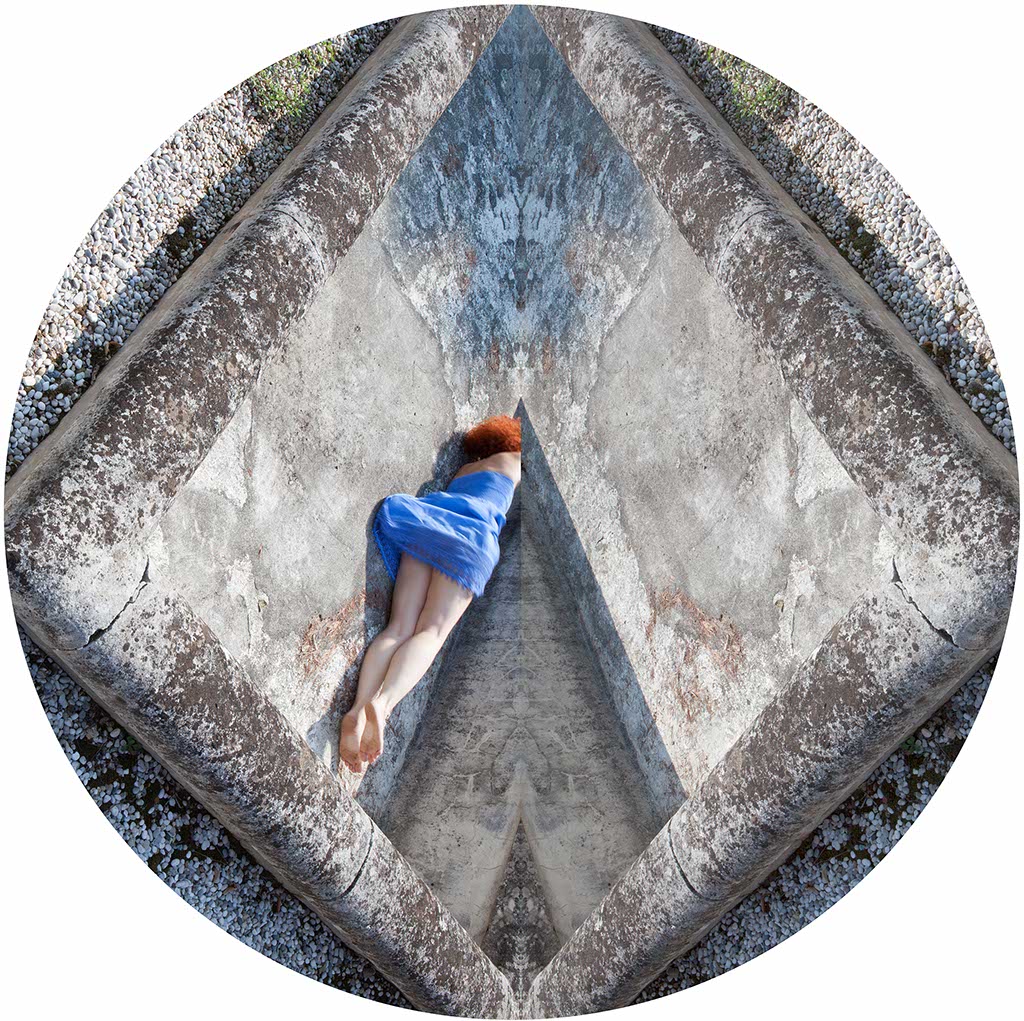

Decido allora di lavorare sulla perdita di peso grafico del mio corpo: con la raccolta “Accerchiati incanti” mi sono relazionata con ambienti naturali, liberandomi dagli spigoli e dagli angoli delle stanze chiuse. Avete presente la poesia “Certezza” di Antonia Pozzi che ad un certo punto dice: “Tu sei l’erba e la terra, il senso quando cammino a piedi scalzi per un campo arato […]”?

Io, in ugual modo, mi sono messa a camminare a piedi nudi in mezzo alla natura con una forte sensazione di trovarmi compenetrata da essa. È in questo modo che ho raggiunto la desiderata leggerezza e trasparenza del mio corpo e mi sono sentita tutt’una con l’elemento naturale.

Se dovessi tradurre in parole queste aspirazioni direi che sono i testi di Andrea Zanzotto -grande poeta veneto profondamente legato alla natura e al paesaggio dei suoi luoghi d’origine- ad identificarmi.

A.C.

A questo punto, Francesca, ti chiedo se sia corretto per il tuo lavoro parlare di “mimetismo”, come ho letto su alcune pubblicazioni. Sono in errore se penso che il risultato dei tuoi scatti parli invece di una volontà di essere, con la tua figura, sullo stesso piano dell’ambiente, naturale o artificiale che sia, nel quale ti cali senza alcun tipo di prevaricazione o volontà di protagonismo?

F.D.T.

Forse la parola mimetismo rappresenta un’eccessiva sintesi dei presupposti del mio lavoro.

In realtà quello che ricerco è un legame empatico con il luogo:

voglio essere compartecipe delle emozioni che il luogo stesso mi trasmette e che mi vengono veicolate semplicemente toccando le foglie, sentendo il freddo della neve, finanche il fastidio della polvere che il tempo deposita nelle stanze chiuse.

A.C.

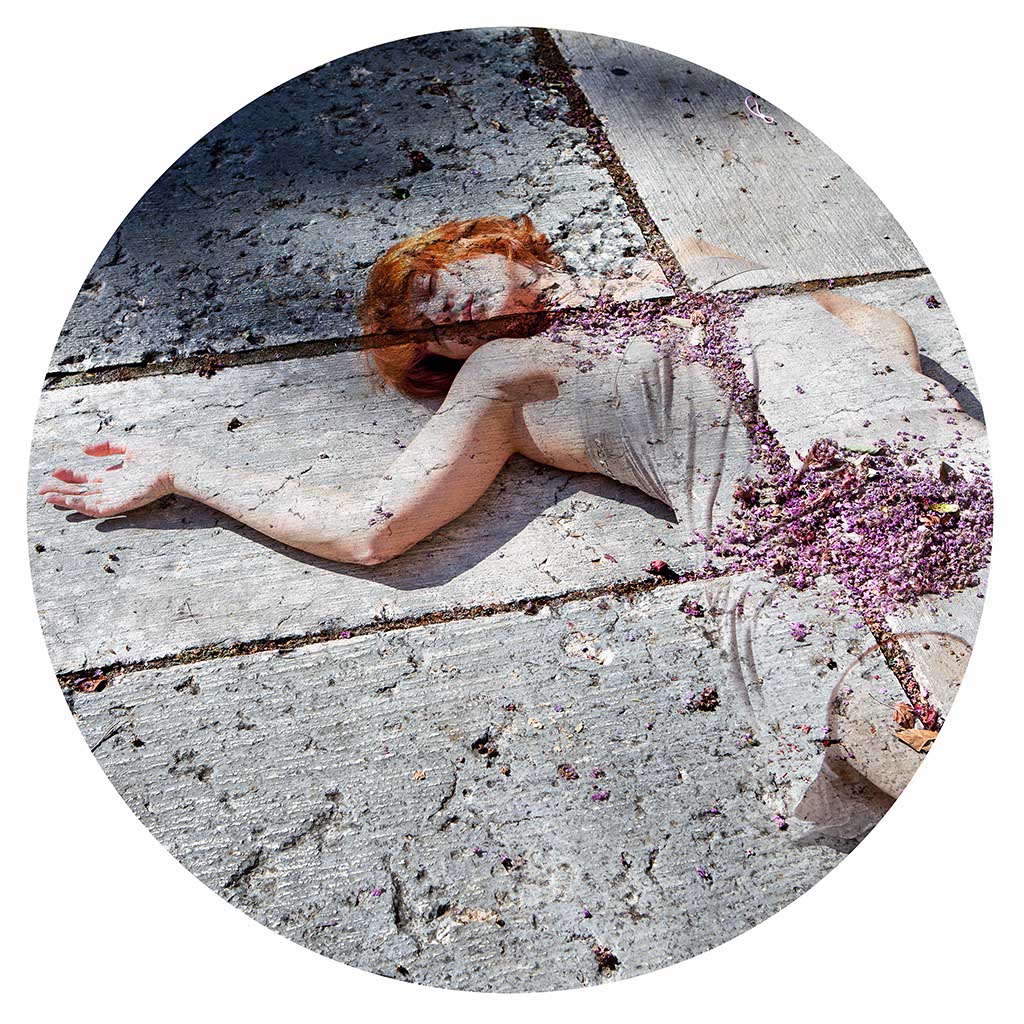

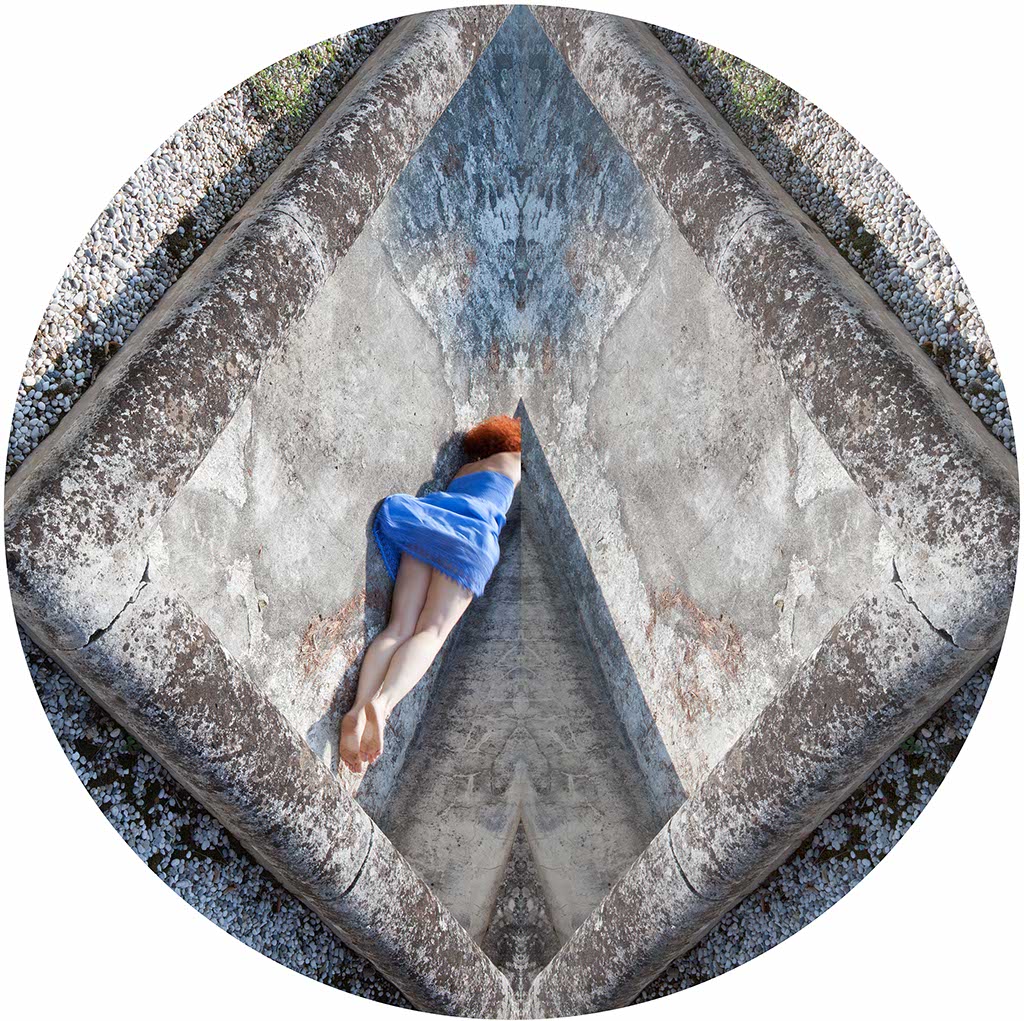

Nella raccolta “Accerchiati Incanti” utilizzi un formato circolare. Che cosa ti ha spinto ad usare questa forma che non è molto comune?

F.D.T.

La tecnica fotografica si presta molto alla sperimentazione, soprattutto nell’ambito della fotografia artistica. In quel periodo mi stavo mettendo alla prova sulle doppie esposizioni in contesti naturali, senza eccessiva convinzione sulla bontà del risultato.

Mi si è affacciata alla mente la forma circolare, figura archetipica simbolo della terra, della natura, della femminilità ma anche la forma con cui appare la realtà se osservata con un occhio chiuso, nonché quella che restituisce la camera oscura ed il foro stenopeico: l’ho trovata ideale per la ricerca compositiva che stavo svolgendo in quel momento.

A.C.

In “Accerchiati incanti” ci sono anche autoritratti che richiamano il personaggio shakespeariano di Ophelia, di cui forse l’immagine più nota è quella immortalata nel celebre dipinto del preraffaelita Millais. Ti senti di avere qualcosa in comune con lei? Che cosa ti ha colpito di questo personaggio drammatico, delusa dall’amore per Amleto e vittima degli eventi?

F.D.T.

Il personaggio Ophelia fa parte della mia vita sin dall’adolescenza: l’ho conosciuta attraverso la lettura di alcuni brani della tragedia di Shakespeare e, naturalmente, anche attraverso le numerose rappresentazioni pittoriche. Francesco Guccini le ha dedicato una canzone che amo moltissimo e che restituisce perfettamente l’immagine della giovane che, nella sera, cammina scalza portando nelle mani ghirlande di fiori e che vede “dentro al verde dell’acqua del fossato”.

Ciò che mi ha sempre colpito di Ophelia è proprio il suo legame con l’acqua, a tal punto che quando vedo stagni o semplici pozze sulle quali galleggiano le foglie non posso fare a meno di pensare a lei che identifico come la personificazione dell’innocenza e dell’ingenuità: sono attributi che spesso cerchiamo di soffocare per non passare da sciocchi, appellativo che solitamente viene attribuito a chi dimostra troppa meraviglia nei confronti del mondo.

Trovo che Ophelia abbia molto in comune con Narciso: entrambi nello sforzo di voler conoscere se stessi, avvicinandosi alla loro immagine riflessa nello specchio d’acqua, sono scivolati dentro, andando incontro ad una morte non cercata. Nell’Amleto si descrive che il ramo del salice su cui era salita Ophelia si spezza facendo cadere la giovane donna in acqua dove incontra una “fangosa morte” a seguito delle vesti fattesi pesanti.

A.C.

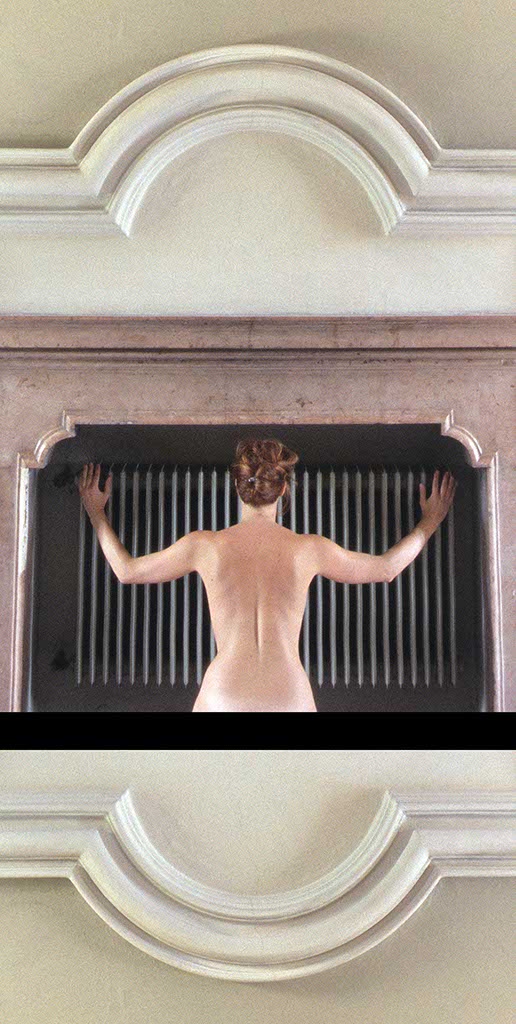

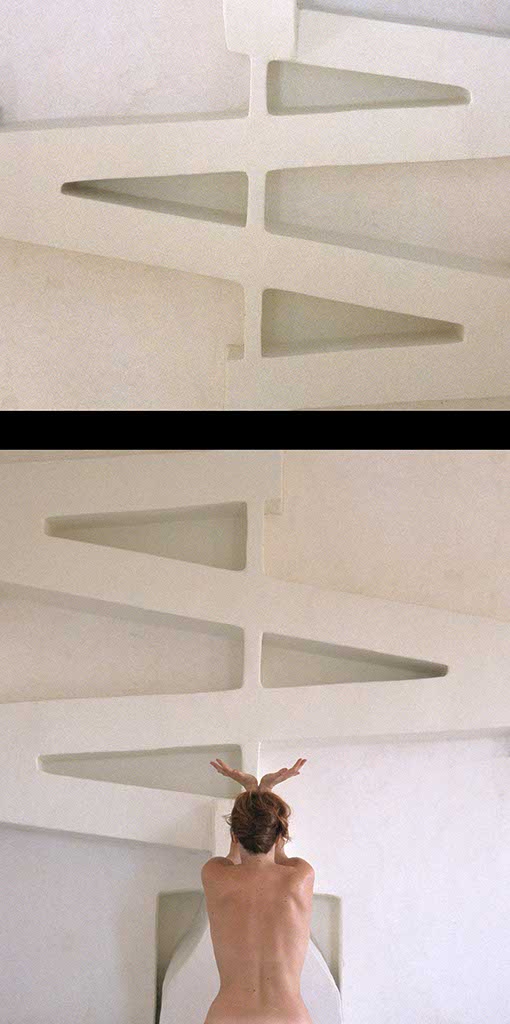

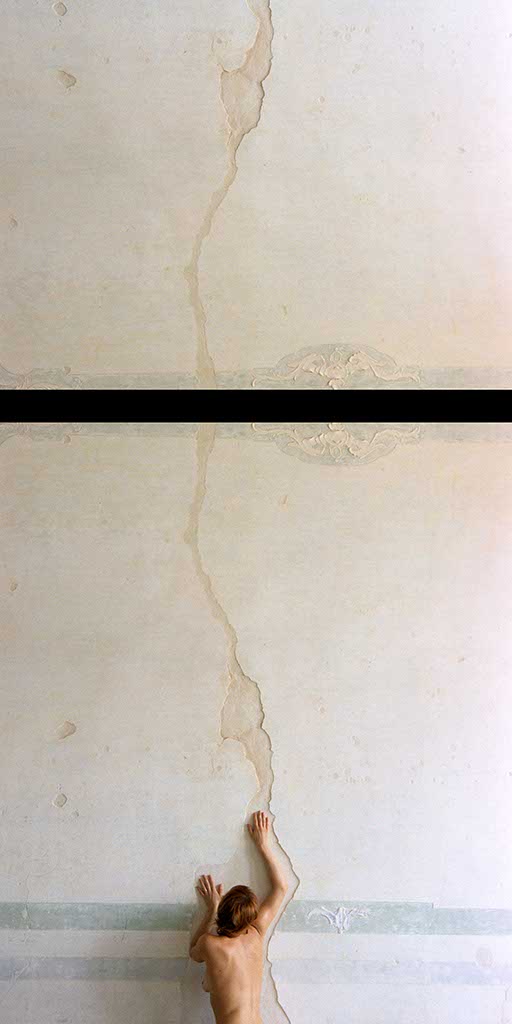

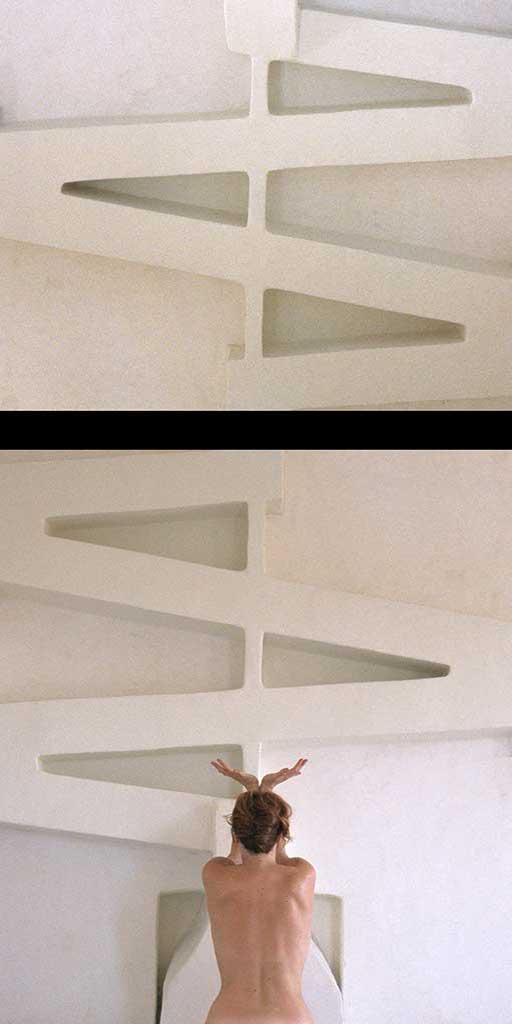

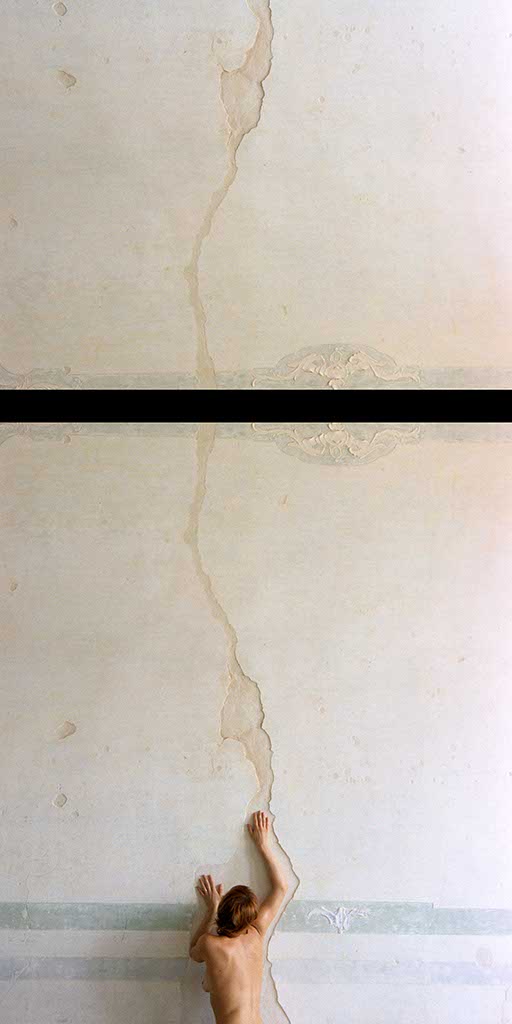

Simona Bartolena, storica e critica d’arte, riferendosi alle opere del ciclo “The black line series” interpreta la linea nera che appare in ogni dittico come “l’assenza (o forse solo la momentanea sospensione) della realtà”. È un’interpretazione mutuata sicuramente dal mondo della fotografia (la linea nera è la parte di pellicola non esposta alla luce). Ti chiedo: può rappresentare anche una linea d’orizzonte “rafforzata” e quindi una divisione tra un sopra e sotto, un alto (lo spirito) e un basso (la materia), una sorta di separazione tra due mondi? E ancora, se in verticale, può rappresentare la separazione tra due frammenti o fotogrammi appartenenti ad un’unica narrazione?

F.D.T.

Ho riflettuto moltissimo sul tema della “linea nera”, un elemento che separa e contemporaneamente suggerisce continuità: posta in verticale ha valore di cesura, un elemento grafico che appartiene anche al linguaggio musicale e che indica un momento di sospensione del suono.

Certamente posta in orizzontale la “linea nera” crea una separazione tra un sopra ed un sotto. In occasione del nostro incontro sono andata a rivedere con sguardo diverso tutta la raccolta “The black line series”: il corpo appare, in gran parte degli scatti, nella parte inferiore e in alcuni di essi si nota una tensione (del tutto inconsapevole al momento dello scatto) verso l’alto.

Cosa c’è dietro la linea nera mi chiedi? Tutto ciò che “è invisibile agli occhi”, cioè un mondo.

A.C.

Il tuo processo creativo parte da un moto interiore o da uno stimolo esterno?

F.D.T.

L’impulso nasce sempre dall’esterno: è la realtà che mi circonda che fa da innesco alla mia creatività.

Ho ricercato per parecchio tempo, ad esempio, la foto in cui appaio distesa sulla sabbia accanto ad un’alga e, contrariamente alle mie abitudini, avevo realizzato anche un disegno preparatorio: una volta giunta sulla spiaggia però mi sono dovuta accontentare delle alghe che erano presenti in quel momento ma il risultato è stato addirittura migliore di come l’avevo immaginato.

A.C.

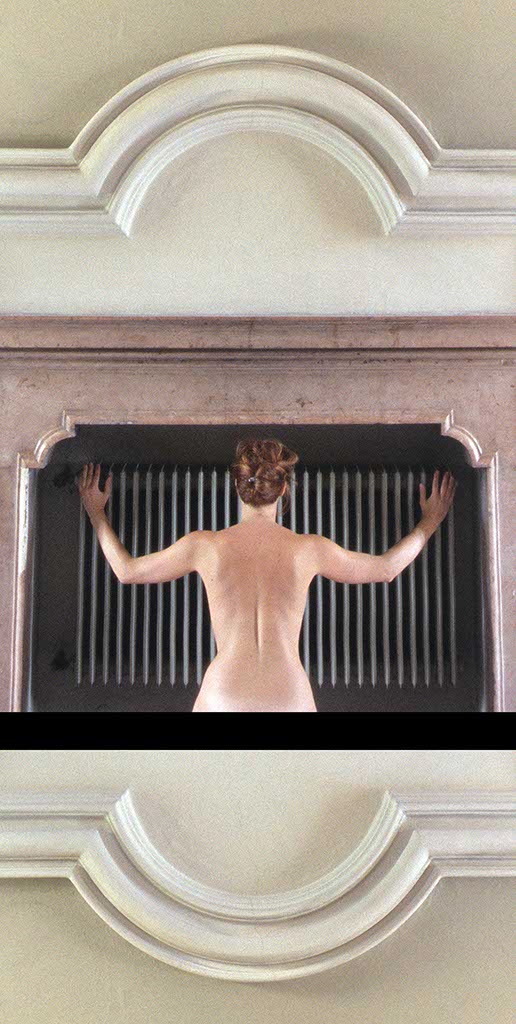

In una intervista di qualche anno fa pubblicata su “Il Gazzettino” hai affermato che “Esporre è come mettere a fuoco qualcosa che prima era poco leggibile e mostrarlo: da un lato ti senti forte e dall’altro sei nuda”. Ti chiedo, al di là della nudità metaforica cui accenni, che rapporto hai col tuo corpo “fisico” che talvolta appare realmente nudo in alcune tue opere oppure vestito di una semplice sottoveste?

F.D.T.

Grazie a nostra madre, io e le mie sorelle siamo cresciute vivendo il rapporto con il nostro corpo in maniera molto naturale che tuttavia non ha significato, da parte mia, la completa accettazione della mia fisicità.

Nel periodo adolescenziale ho passato mesi ad esercitarmi nell’evitare la mia immagine riflessa negli specchi o nelle vetrine: volevo distogliere l’attenzione da ciò che ritenevo essere un peso, una fisicità -e qui voglio riferirmi alla dimensione sociale del fenomeno- che se non corrispondente ai canoni di bellezza contemporanei può rappresentare un ostacolo nelle relazioni.

Ancora oggi, quando fatico ad inserirmi in un contesto, mi aiuto richiamando alla mente la disciplina che esercitavo in quel periodo e riesco a sottrarre attenzione al mio corpo, quello stesso corpo che spesso ho mostrato in parte in “The black line series” –mi verrebbe da dire che in questa raccolta mi sono fatta a pezzi- e che invece ho mostrato in tutta la sua totalità in “Accerchiati incanti”.

A.C.

Nel mostrare il tuo corpo nudo sei riuscita a non far percepire alcun tipo di malizia o volgarità e penso che questo sia un risultato non così facile da ottenere, o sbaglio?

F.D.T.

No, non sbagli: io sono sempre stata molto critica nei confronti dei nudi artistici, soprattutto se hanno come soggetto il corpo femminile.

A.C.

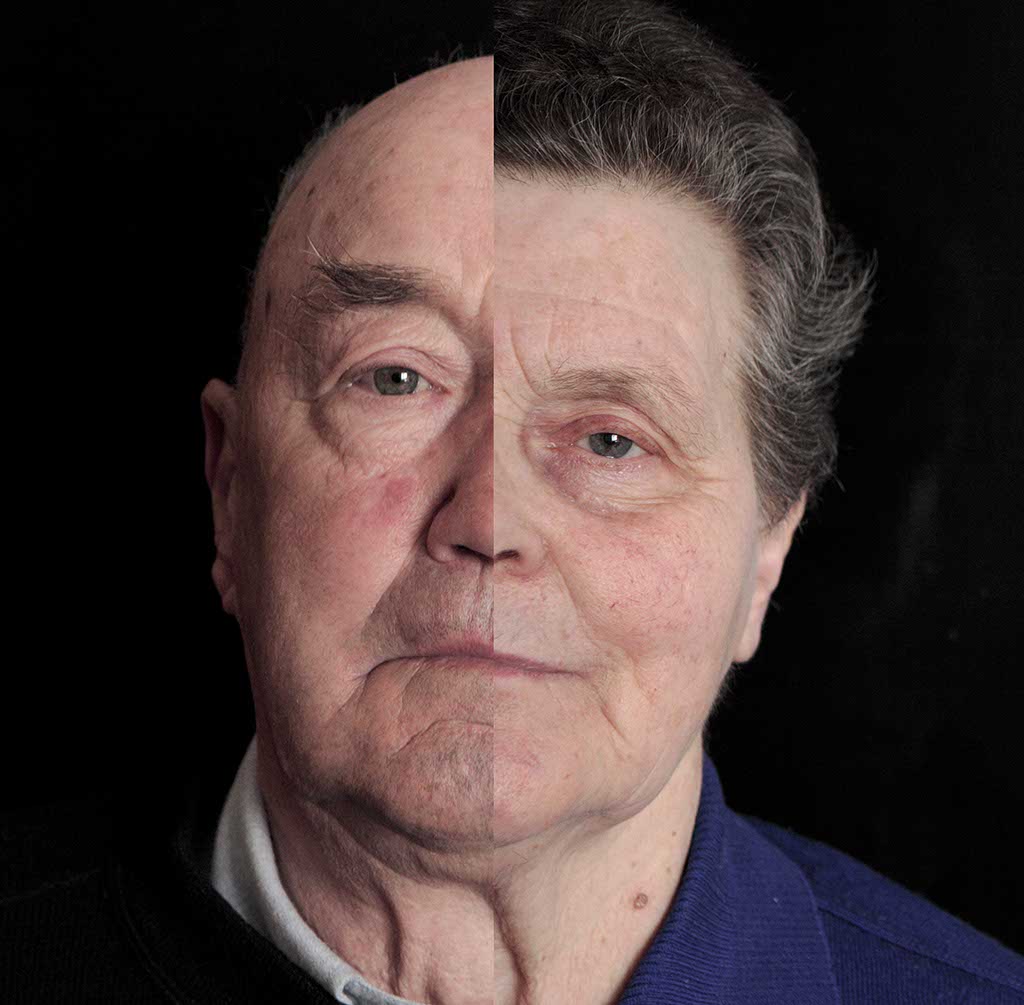

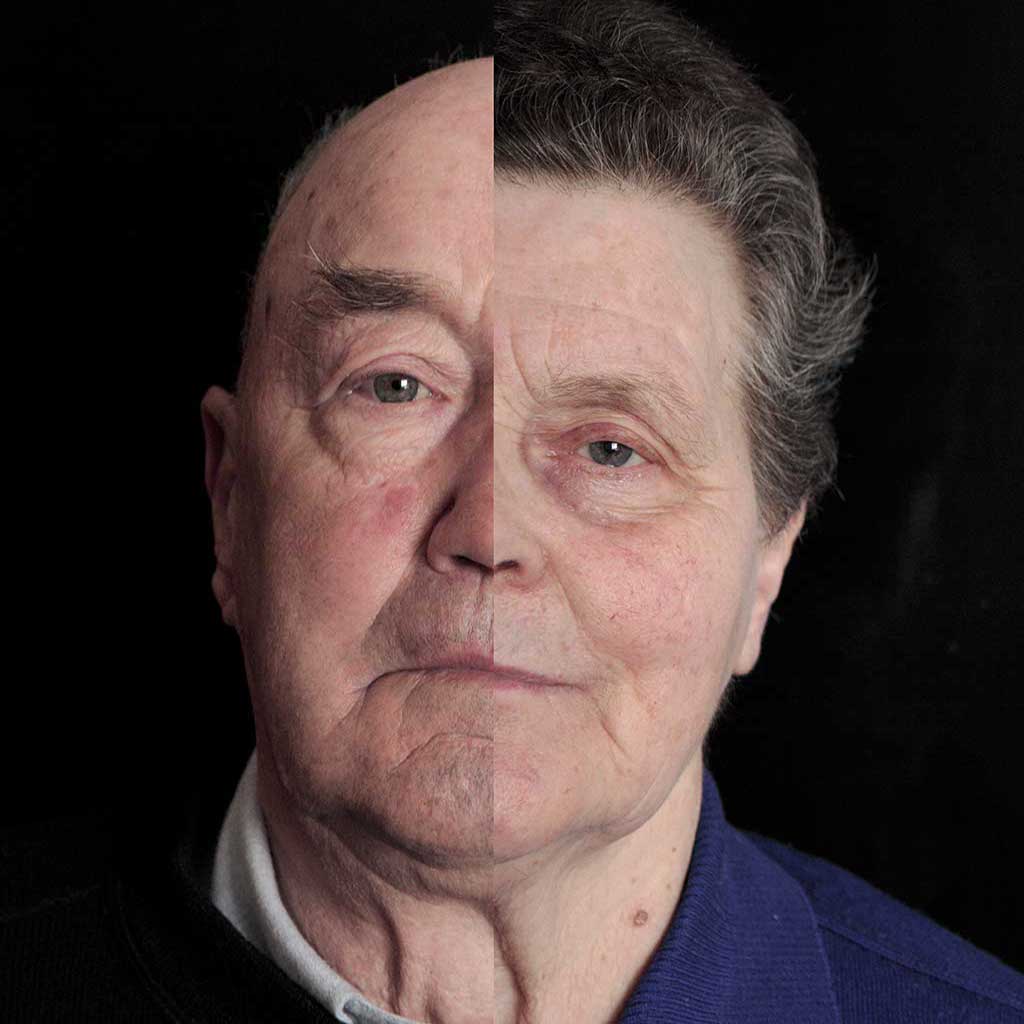

La raccolta “Generazioni” differisce dagli altri tuoi lavori perché appaiono i volti di persone che hai riportato in un’unica immagine accostandone le due metà. Qual è stata la genesi di questo lavoro che, a mio avviso, ha dato risultati molto interessanti in termini di (inaspettate?) somiglianze?

F.D.T.

Premessa: credo molto nel rapporto di coppia e in famiglia ho esempi di amori durati un’intera vita. È stato naturale per me immortalarli nei miei scatti fotografici.

Il progetto “Generazioni” è nato dall’aver constatato una straordinaria somiglianza tra i visi dei miei nonni paterni; anche per le altre coppie della mia famiglia il risultato è stato il medesimo: una sorprendente affinità dei tratti somatici, vuoi nella piega della bocca piuttosto che nell’espressione degli occhi.

È stato un lavoro che avrebbe meritato un ulteriore approfondimento ma proprio poco dopo averlo iniziato è stata diffusa dai media una pubblicità basata sul medesimo principio compositivo e mi sono sentita “bruciata”.

A.C.

Quali sono i fotografi, contemporanei e non, che apprezzi in modo particolare?

F.D.T.

Inizio citando Francesca Woodman, una fotografa statunitense prematuramente scomparsa nel 1981 in circostanze drammatiche: è attraverso lo studio delle sue fotografie che ho capito che si potevano esprimere con questa tecnica anche i nostri aspetti più intimi.

Un altro fotografo che apprezzo molto è Jerry Uelsmann: non affronta il tema dell’autoritratto ma, attraverso la camera oscura, il bianco e nero ed il fotomontaggio riesce a creare dei mondi fantastici. La raccolta “Accerchiati incanti” sicuramente è stata influenzata dalla sua tecnica.

Non posso fare a meno di citare il fotografo di origini finlandesi, ma che vive negli Stati Uniti dall’età di 8 anni, Arno Rafael Minkkinen, al quale sono legata da un rapporto di amicizia a cui tengo moltissimo; la sua vicinanza al mio lavora mi incoraggia. Minkkinen rappresenta per me un solido punto di riferimento: anche lui lavora, ormai da quarant’anni, sul tema dell’autoritratto.

Mi sento molto vicina anche al lavoro di Luigi Ghirri di cui ho amato “Nulla di antico sotto il sole”, un libro che raccoglie tutti i suoi saggi.

Per il colore mi sono ispirata, oltre che a Ghirri, al lavoro di Franco Fontana. Ho studiato anche l’opera di Mario Giacomelli del quale ho apprezzato il rapporto con la poesia.

A.C.

Francesca, spieghi a noi profani cosa è una “Residenza d’Artista”?

F.D.T.

Le Residenze d’Artista sono progetti che interessano numerosissime locations sparse in tutto il mondo. Ci si candida attraverso un bando e sottoponendo ad una commissione un progetto che, in caso di accettazione, implica per l’artista essere ospitato per un periodo dalla durata variabile al fine di produrre opere in ambienti diversi dagli atelier personali, sfruttando le sinergie che possono derivare dal luogo o dagli altri ospiti.

Villa Greppi, che si trova a Monticello Brianza in provincia di Lecco, è stata la mia prima esperienza di Residenza d’Artista e si è svolta nei mesi di luglio ed agosto del 2020: in quel periodo passavo l’intera giornata a fotografarmi sia all’interno dell’edificio storico che nel parco circostante. Ho utilizzato tutti gli strumenti possibili, dalla Polaroid fino al foro stenopeico: in due mesi ho ripercorso la storia della fotografia.

Alla sera mi ritrovavo nella bellissima casetta del custode che mi era stata assegnata e annotavo su un quaderno appunti, schizzi, idee e pensieri scaturiti dalla giornata che era appena trascorsa.

È stata Simona Bartolena che mi ha dato la possibilità di fare di questo quaderno una pubblicazione: è così nato il mio ultimo libro “Apparizioni per testardi picchi”.

A.C.

A cosa stai lavorando in questo periodo?

F.D.T.

Sto lavorando alla raccolta “Mondi planetari” -un progetto che ha visto la luce prima dell’esperienza della Residenza d’Artista- con la quale mi propongo di andare oltre la rappresentazione circolare dell’immagine cercandone la sfericità: uno studio davvero complesso.

Si chiude qui l’incontro e, al di fuori dell’ufficialità dell’intervista, le chiedo “confidenze” sui suoi capelli rossi che negli autoritratti non passano inosservati, catturando l’attenzione ed emergendo dall’immagine, a dispetto di qualsiasi desiderio di fusione con il contesto.

“Fanno parte di me” risponde Francesca “ho la pelle chiara, mi consentono di non aggiungere altro colore al mio viso: sono consapevole che rappresentano un punto focale e li utilizzo per condurre lo sguardo dell’osservatore là dove voglio”.

s f o g l i a l a g a l l e r i a

ospite

FRANCESCA DELLA TOFFOLA

📩 francescadellatoffola@gmail.com

immagini

FRANCESCA DELLA TOFFOLA