Giancarlo Pradelli: il bianco e nero come forma di pensiero.

a cura di Annamaria Cassani

Raccontare e documentare attraverso la fotografia: una riflessione (infinita) sulla natura della realtà e della memoria.

Possono bastare 60 secondi per presentarsi ad un artista affermato ed ottenere un appuntamento per approfondire il suo lavoro?

Possono bastare 60 secondi per presentarsi ad un artista affermato ed ottenere un appuntamento per approfondire il suo lavoro?

Così è avvenuto con Giancarlo Pradelli: una veloce, ma cordialissima, stretta di mano presso lo stand della gallerista Alessia Paladini, in occasione dell’ultima edizione milanese del MIA PHOTO FAIR, ed un arrivederci che conteneva la promessa per un nuovo incontro.

Del fotografo modenese, sfogliando il catalogo dell’evento, mi aveva colpito il suo modo di rappresentare le architetture, o meglio, ciò che restava di alcune architetture in stato di evidente fatiscenza: le aveva ritratte come un architetto – in quel lontano periodo in cui la parola “digitale” era solo un aggettivo riferito a certi tipi di orologi – avrebbe disegnato, con meticolosa cura ed attenzione, le facciate dei suoi edifici, con l’inchiostro nero di china, magari con qualche tocco di grafite per dare profondità nell’accennare alle ombre proiettate dagli aggetti dei balconi o dei cornicioni, prima di procedere alla fase di stampa eliografica rigorosamente in bianco e nero.

Classe 1966, Giancarlo Padelli vive e lavora a Modena. Già insegnante di fotografia, a metà degli anni ‘90 si reca negli Stati Uniti per approfondire la tecnica del bianco e nero e del ritratto. Dal 1996 esercita l’attività di fotografo professionista cui affianca il lavoro di ricerca personale che ha raccolto nelle pubblicazioni “HOME”, “EOLIE” e “TEMPLES” (5 Continents Editions, Milano).

Le sue immagini sono apparse su prestigiosi magazine italiani ed internazionali, quali Life, The Times, Corriere della Sera, La Stampa, Photo, Classic Voice, e sono presenti in collezioni pubbliche.

Fino al 15 giugno è possibile vedere, presso la galleria milanese di Alessia Paladini, una selezione delle sue opere che indagano sul connubio tra rudere e natura.

Non deve trarre in inganno, tuttavia, il tema sotteso alle immagini: le fotografie di Pradelli non trasmettono né il desiderio nostalgico di un passato perduto, né la drammaticità della fatiscenza e neppure traspare in esse alcun’ ombra di retorica: il lavoro di Pradelli, non scevro sicuramente da interpretazioni, si inserisce in quel filone molto variegato della fotografia documentaria in cui il soggetto ritratto è l’assoluto protagonista nelle sue fattezze reali, ancora dignitoso nella sua inevitabile decadenza, catturato dall’occhio del fotografo in un preciso istante della sua naturale storia.

Annamaria Cassani

Gianni Berengo Gardin, grande maestro italiano della fotografia, in una video intervista dice testualmente “…secondo me il colore distrae. Distrae perché se io fotografo delle persone e una è vestita di rosso, puoi essere sicuro che nella fotografia si nota, salta fuori di più quella signora vestita di rosso e non i visi delle persone che sono la cosa più importante.” Cosa ti spinge a fotografare in bianco e nero e ad utilizzare la tecnica analogica per i tuoi lavori di ricerca?

Giancarlo Pradelli

Personalmente non ho preclusioni verso il colore, ma indubbiamente il bianco e nero mi è più congeniale, forse perché mi sono avvicinato alla fotografia verso la fine degli anni ’70, quando fare fotografia significava entrare in camera oscura: allo scatto seguiva la magia dell’immagine che lentamente appariva sul foglio bianco di carta immerso nello sviluppo. Un’esperienza questa, allora rivelatrice, che ancora oggi mi affascina e fatico a rinunciarvi.

Le mie fotografie sono essenziali, il soggetto deve prevalere e rivelarsi in tutta la sua espressività, senza distrazioni e nulla meglio del bianco e nero consente questo.

Prediligo inoltre la tecnologia analogica, che impone, diversamente dal digitale, tempi lunghi sia nello scatto, sia nel ciclo di sviluppo e stampa delle immagini. Tempi indubbiamente lenti che mi consentono però di riflettere sulle fasi del mio lavoro e non solo.

A.C.

Dopo qualche anno di insegnamento della fotografia sei andato ad approfondire la tecnica del bianco e nero e del ritratto presso alcuni importanti studi a Boston e New York. Cosa hai trovato negli Stati Uniti che non era possibile trovare in Italia?

G.P.

Gli Stati Uniti rappresentano a tutt’oggi un punto di riferimento per la fotografia e negli anni 80-90 del secolo scorso, ancora di più. Mentre in Italia la fotografia aveva un ruolo marginale, inferiore quindi ad altre espressioni artistiche come la pittura, la musica, la letteratura, in America aveva conquistato una posizione pressoché paritaria alle altre forme d’arte. Pertanto andare oltre Oceano era importante per me, quasi una necessità. Sono andato prima a Boston, poi a New York, dove ho avuto l’occasione di lavorare in alcuni studi professionali, e devo dire che è stata un’esperienza formativa molto importante. Non tanto sul fronte dello scatto, quanto piuttosto sulla metodologia di lavoro. Per ogni stampa elaborata in camera oscura era prevista una cosiddetta ‘cartella clinica’, con indicazioni dettagliate per poter riprodurre quell’immagine anche ad anni di distanza: mascherature, bruciature, interventi di sbiancatura, soluzioni di sviluppo, tipologia di ottiche, tutto insomma. In particolare è stato fondamentale per me il lavoro da assistente nello studio di Jim Megargee, uno degli stampatori di Annie Leibovitz, che mi ha permesso di migliorare il mio livello di stampa in camera oscura.

A.C.

Da parecchi anni ti dedichi alla fotografia di architettura con un taglio di tipo documentario. Approfondiamo?

G.P.

Ogni fotografia è certamente un’interpretazione e di conseguenza dietro ogni immagine non c’è una sola verità. Prediligo però una fotografia che mantenga anche una valenza documentaristica. Io mi sento fotografo in quanto persona che sottolinea, che pone la propria attenzione a cose che vuole fare vedere ad altri, che attinge dalla realtà e filtra attraverso la propria sensibilità. Se questo significa dare un taglio di tipo documentaristico o artistico poco mi importa.

Quello che mi affascina della fotografia è sapere che ciò che appare sia realmente esistito e l’immagine ne rappresenti una memoria. E’ il motivo per cui utilizzo ancora la pellicola. Il negativo è un’impronta fisica.

La tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale indubbiamente offrono molte opportunità e possibilità creative, ma, a mio avviso, possono distanziare l’esperienza fotografica dalla sua essenza più autentica, come ha ben espresso Susan Sontag nell’incipit del suo saggio Sulla fotografia: «Collezionare fotografie è come collezionare il mondo».

A.C.

Quando in occasione del MIA PHOTO FAIR dell’aprile scorso ho sfogliato il libro “HOME” non ti nascondo di aver mosso una critica sulla scelta del titolo che trovavo molto discordante con i contenuti: i 30 casolari abbandonati nella pianura emiliana che hai immortalato nei tuoi scatti non si potevano neanche più essere considerati alla stregua di “house” e, a maggior ragione, a quella di “home” che fa riferimento ad una dimensione più intima del concetto di casa. Approfondiamo anche questo aspetto?

G.P.

E’ esattamente così. Quale miglior modo per far risvegliare l’attenzione su questi casolari se non anche attraverso una così forte dissonanza? La rappresentazione di una casa nella sua consunzione affiancata a un titolo che riporta all’idea di intimità! Oltre a questo c’è anche una ragione fortemente affettiva.

Ho sempre sentito una responsabilità nei confronti della mia terra, quella di rappresentarla, di lasciarne memoria.

Questi casolari mi sono davvero vicini: i miei nonni ne abitavano uno ed io vi sono cresciuto. Li ho fotografati però quando mi sono reso conto che erano gli ultimi testimoni di una civiltà contadina ormai scomparsa. Chi li ha abitanti, persone nate prevalentemente nei primi vent’anni del ‘900, hanno lavorato la terra più o meno come i loro antenati facevano secoli prima, con pochissimi strumenti e tanta fatica. Poi tutto si è trasformato. Ho voluto fotografarli perché anche in questa fase di trasformazione, di consunzione, rivelano una tenace dignità e questa loro lotta di resistenza mi affascina, perché è una lotta inevitabile, silenziosa e intima.

A.C.

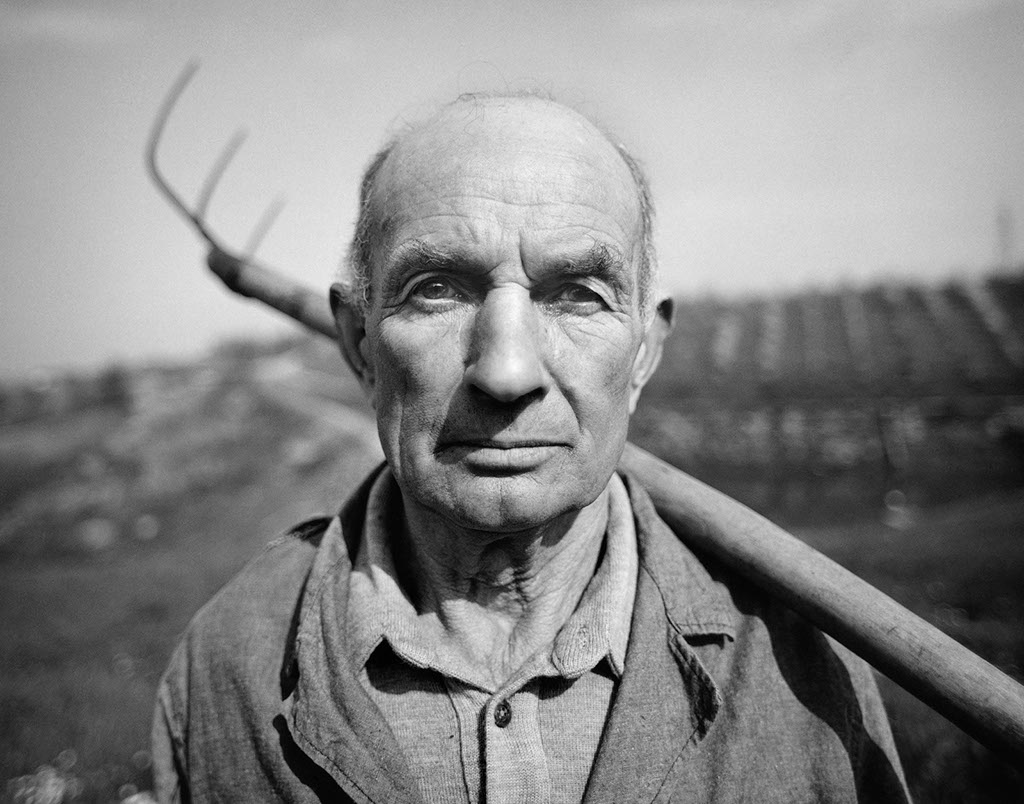

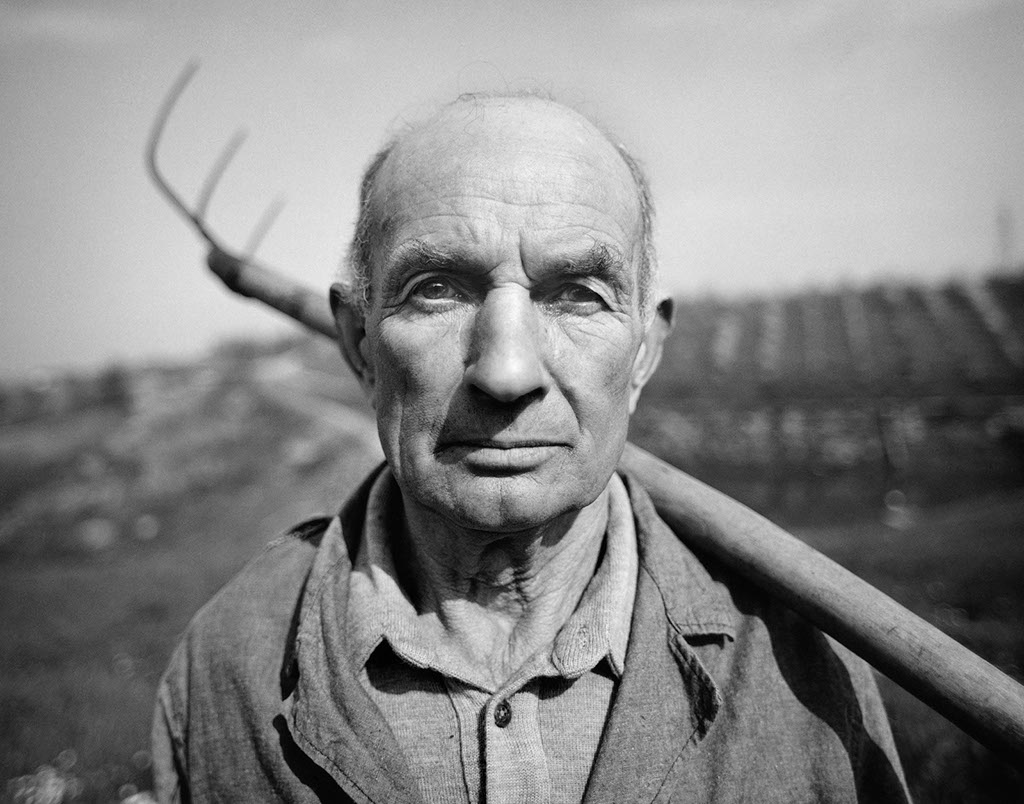

Sono in errore se penso che nella raccolta “L’UOMO E LA TERRA” hai fatto emergere i visi dei contadini emiliani con la medesima attenzione (contesto, segni del tempo, dignità…) e con il medesimo sguardo con cui hai ritratto le architetture rurali?

G.P.

No, non sei in errore. Quei visi sono il punto di partenza per l’indagine fotografica dedicata alla mia terra. Il movente che mi ha portato a fotografare i casolari di Home è il medesimo con il quale ho avvicinato questi contadini: per darne memoria. Come per le cascine volevo che fossero i segni, le crepe nei muri a trasmettere il peso della loro esistenza, così per questi agricoltori volevo che fossero i loro volti, il loro sguardo e le loro rughe a raccontarne la vita. Li ho fotografati a pochissimi centimetri di distanza, con un obiettivo grandangolare che mi consentisse di avvicinarmi invadendo il loro spazio personale per evitare che si mettessero in una posa di attesa per compiacermi. Solo così sono riuscito a catturare sguardi autentici da cui traspare la dignità del loro faticoso vissuto.

A.C.

Analizzando le tue raccolte “HOME”, “MATTONI SPARSI” e “SOLIDI” mi viene naturale chiederti quanto dell’incisore ed architetto settecentesco Giovanni Battista Piranesi ci sia in te.

G.P.

Come ha scritto Andrea Emiliani nel libro Home, oltre a Luigi Ghirri e Paolo Monti la mia visione del tempo è in parte debitrice al grandissimo e sempre moderno Piranesi cantore di una antica visione ruinistica. Ma nelle mie immagini non è il ricordo nostalgico a farmi ricercare spazi abbandonati dove le architetture sopravvivono in forma di rudere, e neppure una volontà documentaristica, bensì è una specie di desiderio di fermare nel tempo attuale quel che resta di antiche costruzioni funzionali, poi cadute in disuso e quindi abbandonate. Questi relitti di edifici, provenienti da un passato storico, vivono nel silenzio di un tempo sospeso, che invita a riflettere. Se da un lato le rovine mettono l’osservatore di fronte all’ineluttabilità della fine, al contempo lo rendono testimone di un presente fatto di storia al quale lui appartiene. Sono inoltre affascinato dalla trasfigurazione di questi relitti di edifici, che per l’azione della natura hanno assunto una nuova forma, destinata nel tempo a ulteriori silenti trasformazioni. Non sono però fotografie drammatiche; la riappropriazione da parte della vegetazione rivela un processo naturale e armonico: l’uomo si è nel tempo appropriato della natura ma in assenza dell’uomo la natura si riappropria dei suoi spazi.

A.C.

Quale tipo di bianco e nero fai emergere nelle tue stampe a supporto della tua ricerca?

G.P.

Per la stampa prediligo neri profondi sostenuti da una ricca gamma tonale che non arriva mai al bianco e per ottenere questo adotto, soprattutto nello sviluppo del negativo, una sorta di sistema zonale parziale [zona system: metodo di esposizione e sviluppo introdotto dal fotografo statunitense Ansel Adams, n.d.r.] Per la stampa utilizzo una carta ai sali d’argento opaca che mi consente di ottenere una visione più avvolgente ed una restituzione omogenea della luce che impatta sull’emulsione.

A.C.

Amo moltissimo la Sardegna: di questa terra apprezzo la bellezza ruvida, tutt’altro che stucchevole, che tu hai fatto emergere con tutto il suo fascino nelle raccolte “SINNOS” e “TEMPLES. Quali sono state le suggestioni che hanno fatto nascere questi progetti fotografici?

G.P.

Anche per me la Sardegna è una regione straordinaria. Si comincia apprezzandone il litorale e il suo mare smeraldino, ma poi ci si rende conto che l’anima di questa regione sta nell’entroterra. La luce, l’odore del sole, i profumi intensi, la leggerezza dell’aria, si svelano sempre più addentrandosi nell’isola. Poi è una terra che riserva sorprese uniche perché è un museo a cielo aperto. Quando meno te lo aspetti ti trovi di fronte a ruderi millenari, spesso collocati in luoghi difficilmente raggiungibili: sono incontri che mi riempiono di una carica emotiva intensa. Ho così cominciato un viaggio personale alla ricerca di tracce, Sinnos appunto in lingua sarda, testimonianze della presenza umana fatta di un passato arcaico e pastorale intriso di spiritualità. Un percorso iniziato nel 2014 che ancora non è concluso. Parallelamente a Sinnos ho sviluppato una ulteriore ricerca dal titolo Temples dalla quale, grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, ne è nato un libro dove sono raccolti circa una quarantina di edifici sacri, per la maggior parte chiese campestri spesso abbandonate, oltre a basiliche importanti, tutte accomunate dalla posizione solitaria e dal silenzio.

A.C.

“INTERSEZIONI” è un lavoro realizzato, nella primavera del 2020, durante il primo lockdown a seguito della pandemia da Covid 19. Qui la realtà dei palazzi di Modena, assolutamente privi di presenza umana, viene filtrata dai rami degli alberi che costituiscono una vera e propria quinta. Qual è la genesi di questo progetto?

G.P.

Era tempo che volevo fare un lavoro sulla mia città. Mi mancava però la chiave di lettura di come avrei voluto rappresentarla. Avevo già visto diversi lavori molto interessanti di artisti modenesi che hanno dato una originale visione della propria città, in particolare a quello di Cesare Leonardi; volevo però darne una lettura personale di Modena. L’occasione si è presentata durante il primo lockdown del marzo 2020, che ha costretto tutti noi a un isolamento forzato con limitazioni degli spostamenti. Durante quelle lunghe camminate silenziose tra le vie cittadine, il mio sguardo si è soffermato su edifici, monumenti, case, ma non nella loro interezza bensì attraverso dettagli catturati da una prospettiva spaziale in cui gli intrecci dei rami e delle foglie di alberi antistanti, sono protagonisti. Da queste visioni è nato il lavoro: un intreccio di luce primaverile, di quinte arboree, di architetture rivelatrici della presenza umana.

Ancora una volta è il connubio fra architetture e natura che mi attrae.

A.C.

Una domanda apparentemente provocatoria ma che deriva dalla mia personale esperienza: di Lipari, nonostante siano trascorsi più di 30 anni dalla mia visita, conservo ancora il ricordo molto vivido del contrasto tra le spiagge bianche di pomice e l’azzurro intenso del mare cristallino e del cielo terso. Nel documentare le cave di pomice bianca, con punti di vista anche panoramici, nella raccolta “LAPIDES” contenuta nel libro “EOLIE” hai utilizzato il bianco e nero. Mi viene naturale chiederti: il colore non avrebbe meglio documentato lo spirito del luogo?

G.P.

Non nel mio caso. La mia pre-visualizzazione dell’immagine è sempre in bianco e nero. Quello che tu dici nel descrivere i colori del luogo io lo riassumo con la parola “luce”. Vedo contrasti, ombre, bagliori, trasparenze, opacità e il bianco e nero risponde pienamente al mio percepire. Non mi sentirai mai dire “Ah, se l’avessi fatta a colori!” Detto questo la mia non è una battaglia contro il colore. Ci sono fotografi importanti che mai avrebbero fotografato in bianco e nero che io adoro! La difficoltà del progetto sulle isole Eolie non fu se fotografare a colori o in bianco e nero ma piuttosto trovare la chiave di lettura per fotografarle cogliendone l’essenza, il carattere. Feci una prima incursione dove lavorai esclusivamente sulle cave di pomice da dove appunto nacque Lapides, una selezioni di immagini per raccontare un luogo di archeologia industriale, le cave di pomice dismesse, con i loro scenari e macchinari abbandonati pieni di fascino e poi gli operai che ancora lavoravano nella parte operativa delle cave, ora ormai chiuse definitivamente. Rimasi una ventina di giorni, in pieno inverno, poi un operaio, che mi aveva accompagnato in quei giorni e diventato un caro amico, prima che io lasciassi le isole mi disse che non potevo andarmene senza aver prima assaggiato i totani ripieni che preparava sua mamma. E così andai e fu lì, guardando come si muoveva sua mamma nel preparare le cose, in una abitazione molto semplice, fatta di poche cose, essenziali, che arrivavano da lontano. Fu li che decisi di tornare e fotografare tutte le isole così come fotografai quella signora. Da subito ho concepito il lavoro in forma di libro e l’ho immaginato come un flusso ininterrotto di immagini fatte di acqua, di fuoco, di bianchi e di neri di piani inclinati di segni nei muri di arbusti nel vento, volevo vedere quei luoghi così come li avrei potuti vedere mille anni prima, nella loro bellezza primordiale.

A.C.

Chi sono stati i tuoi “Maestri Fotografi” di riferimento? Chi attira oggi la tua attenzione?

G.P.

Ce ne sono tanti. Preferisco non citarli perché temo di dimenticarmene qualcuno. E poi i lavori interessanti sono innumerevoli: a seconda del momento ne affiorano alcuni, non altri e viceversa. Ti dico però cosa mi ha spinto a dedicarmi alla fotografia. Io ho sempre pensato che questo mestiere abbia un ruolo sociale. Il ruolo di raccontare, di documentare e lasciare un segno.

Credo che una società senza memoria sia una società che non ha futuro.

Credo anche che ci sia bisogno non solo di grandi storie ma anche di piccole; e come avrai capito io preferisco le piccole storie, perché le sento più intime e più vicine al mio temperamento. Sono convinto che se raccontate con sincerità anche le piccole realtà possano diventare grandi storie.

Quando penso a un nuovo progetto, ancor prima di iniziarlo, lo visualizzo in forma editoriale. Oggi la tecnologia ci ha portato a vedere quasi tutto in maniera retroilluminata ma la fascinazione del libro per me rimane unica. Per questo ti dico che forse, ora che mi ci fai pensare, ciò che più mi ha ispirato nel voler essere fotografo è stato il libro “Un paese” di Paul Strand e Cesare Zavattini: un racconto di immagini e parole denso e completo, mai retorico.

s f o g l i a l a g a l l e r i a

Giancarlo Pradelli

Via Ganaceto 125/2 – 41121 Modena, Italy

📞 +39 335 625 7997

📩 info@giancarlopradelli.com