Aldo Rossi: la forza del (di)segno

Pensieri di un architetto.

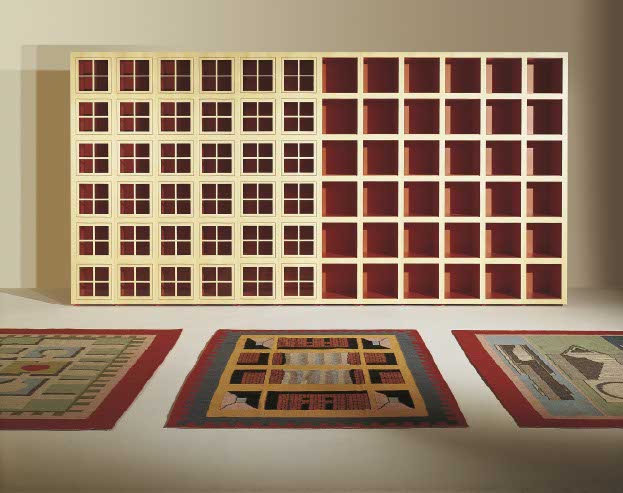

Si è da poco conclusa la mostra milanese “Aldo Rossi. Design 1960-1997”, un’inedita esposizione, curata da Chiara Spangaro, di opere appartenenti all’attività di designer del grande architetto e teorico del ‘900.

Ho avuto modo di visitarla in un caldo pomeriggio domenicale dell’ottobre scorso: piazza Duomo gremita di gente, centinaia di selfie che ritraevano sullo sfondo la cattedrale milanese, una lunga fila di persone che attendevano di poter entrare per conoscere questo luogo sacro, emblema della metropoli.

Ti aspetteresti un rispettoso silenzio davanti al Duomo, su quella distesa di 17 mila metri quadrati impreziositi dal lastricato di granito e marmo che anticipano la sua facciata e che le contornano i fianchi, ed invece, stranamente, il silenzio lo si trovava a poca distanza da lì, nelle nove sale del piano terra del Museo del Novecento, un edificio che si staglia sul lato meridionale della piazza meneghina e che ospitava l’omaggio a colui che, per chi come me si è formata negli anni ‘80 presso le aule del Politecnico milanese, ha rappresentato un mito.

Certo, si potrà pensare: in quale mostra si sente del chiacchiericcio?

Ma lì si percepiva qualcosa di diverso, una quiete percorsa quasi unicamente dai numerosi “click” dei telefoni dei visitatori. Uno dopo l’altro gli scatti s’insinuavano tra gli ampi spazi della mostra posandosi sugli oggetti esposti, una sorta di antologia della produzione del famoso designer: sulle iconiche caffettiere disegnate per Alessi, sullo stupore che ci investiva guardando i dettagli.

Io stessa, nell’indietreggiare alla ricerca della migliore inquadratura d’insieme per la scrivania Papyro disegnata per Molteni, ho urtato accidentalmente uno sconosciuto che al mio doveroso “Mi scusi” risponde “Non si preoccupi, siamo qui tutti per lo stesso motivo!”.

Qual era questo motivo? E come poteva sapere che il mio somigliava al suo?

Non l’avevo afferrato fino a quel momento: non si trattava semplicemente di rendere omaggio a colui le cui opere “… hanno contribuito in maniera importante a plasmare la cultura visiva dei nostri giorni”, così come ha scritto Tommaso Sacchi, Assessore alla cultura del Comune di Milano nelle pagine introduttive della guida alla mostra.

Per quelli come me si trattava di essere lì, a 25 anni dalla sua prematura scomparsa, per prendere ancora appunti, immortalare dettagli, annotare i suoi schemi compositivi ripensando all’atto creativo, all’idea che ha guidato la sua matita nel tracciare il primo schizzo.

Il motivo stava nel rivivere il momento, quella stessa folgorazione che ti arriva e che dura un attimo: in quegli oggetti e nei loro dettagli cogli l’estro ed il saper fare di Aldo Rossi.

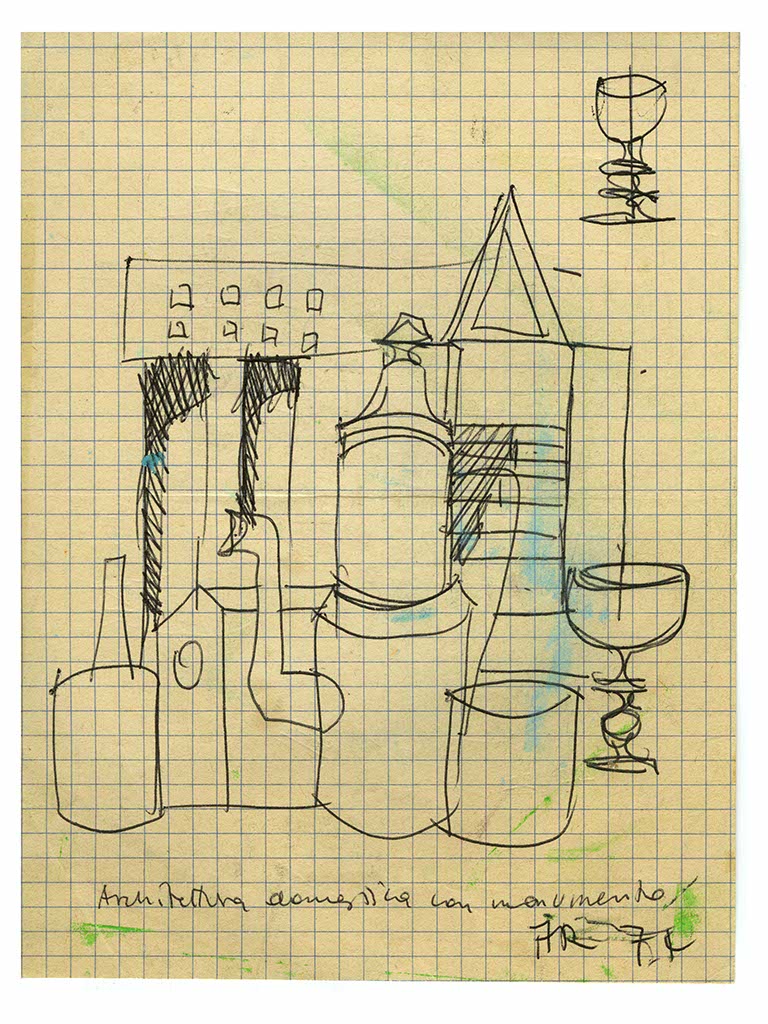

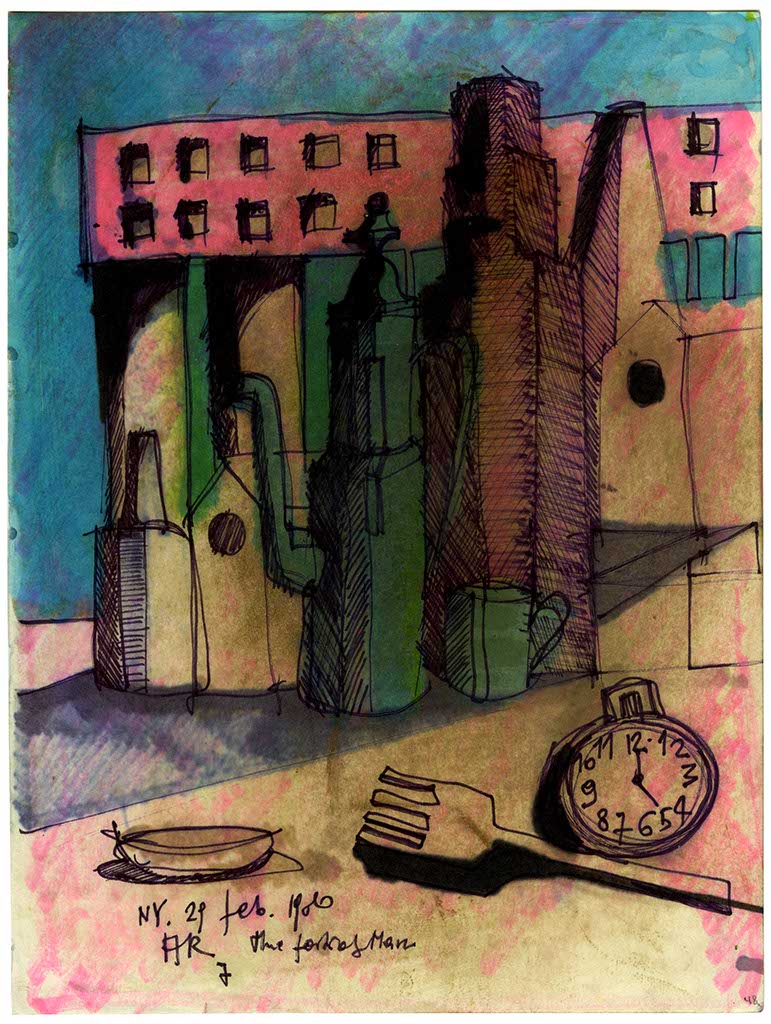

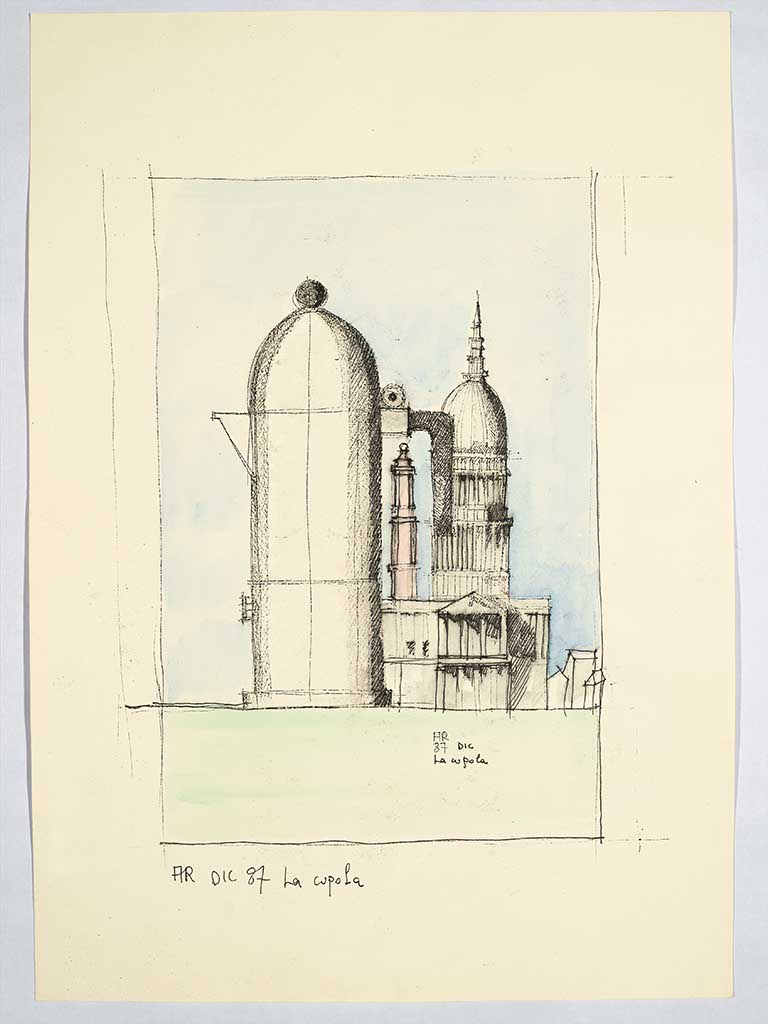

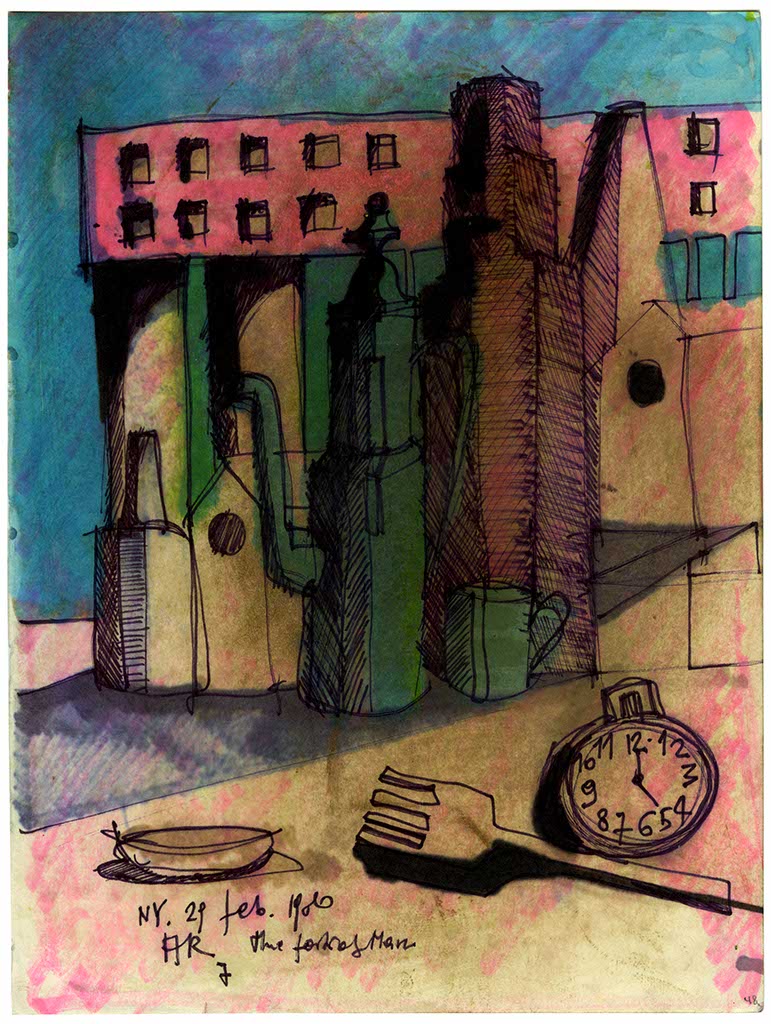

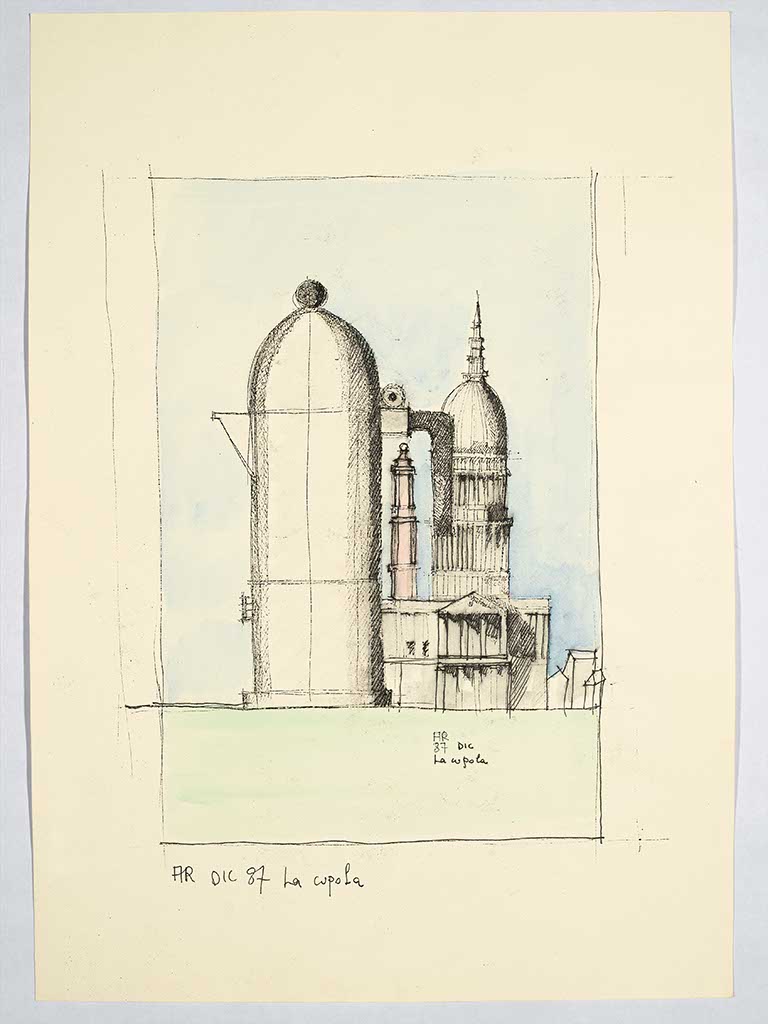

E poi ti immagini tutti gli altri gesti, i movimenti della mano sul foglio per restituire un’idea rapita dal suo posto nell’Universo e depositata sulla carta,

non dentro un monitor, in un intarsio di tratteggi, linee, scoperte e indugi che restituiscono la bellezza, la proporzione, la consapevolezza del mestiere.

Perché lì ho visto il richiamo estetico che, sorprendentemente anche dopo cinquant’anni, valorizza e seduce ma non ammicca, che tiene felicemente lontano l’entusiasmo del momento e la retorica del dover piacere a tutti i costi. Ho sentito la fatica del comporre, l’originalità e il rigore. Tutto ciò che il design dovrebbe avere e che il suo modo, a distanza di così tanto tempo, ancora mantiene: una sorta di freschezza espressiva che ha riempito di fotografie i nostri telefoni.

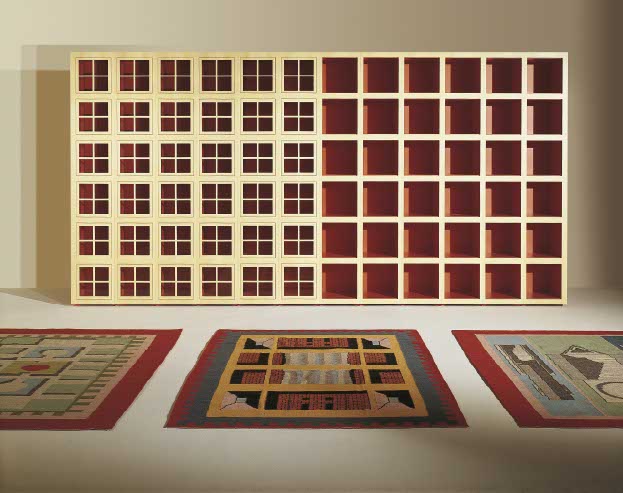

In queste nove saloni si è trattato di ripercorrere quei decenni che pochi, allora, avrebbero considerato come l’inizio di una disciplina e di un concreto “made in Italy” che vedevano oggetti, arredi e mentalità esprimersi in una nuova forma di way of life.

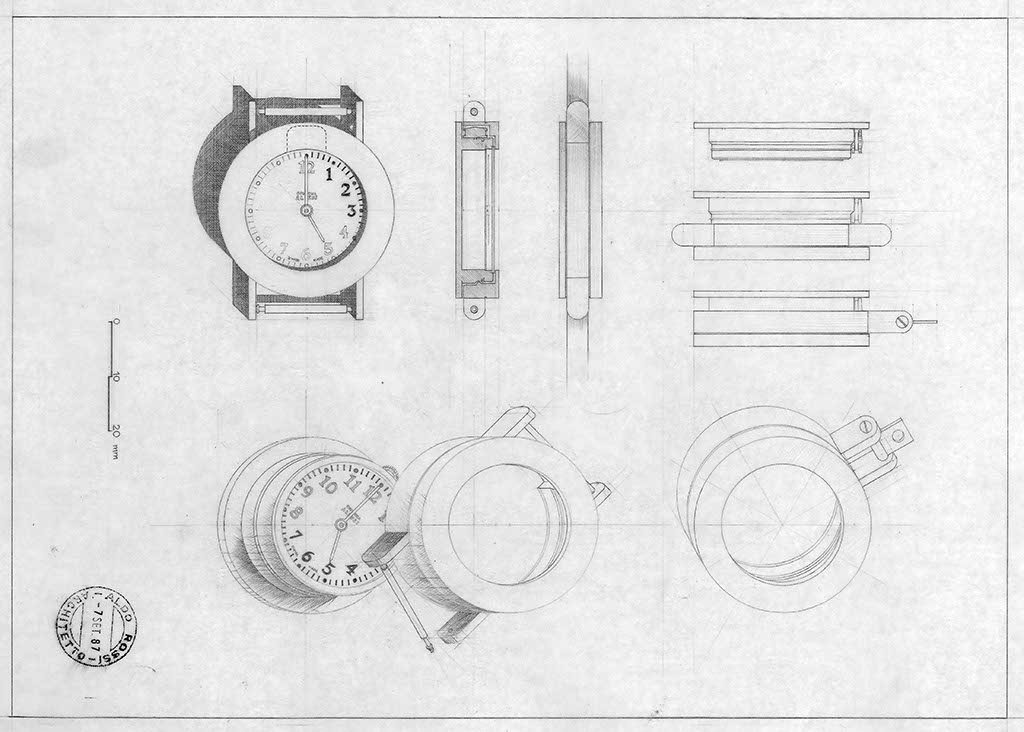

Erano lì da vedere: segni e disegni che immaginavo comparire sotto la matita e che, dapprima nervosi e rapidi, diventavano poi misurati e precisi; in principio concitati per la premura di afferrare la poesia della forma e poi calmi per sostenere i dettagli, impregnati di quel caratteristico, personalissimo approccio alla progettazione che prescinde dalla dimensione di scala.

Non avevo mai avuto modo di vedere dal vero i suoi bozzetti che già in questa primitiva stesura comunicano tanto quanto esecutivi tecnici: mi sono sorpresa a constatare di possedere –e lo scrivo allontanando malizia e presunzione- alcuni tratti comuni con il suo linguaggio espressivo, una stessa modalità di procedere, compresi e i dubbi, gli interrogativi e le incertezze evidenziati nei suoi fogli con espressivi punti di domanda.

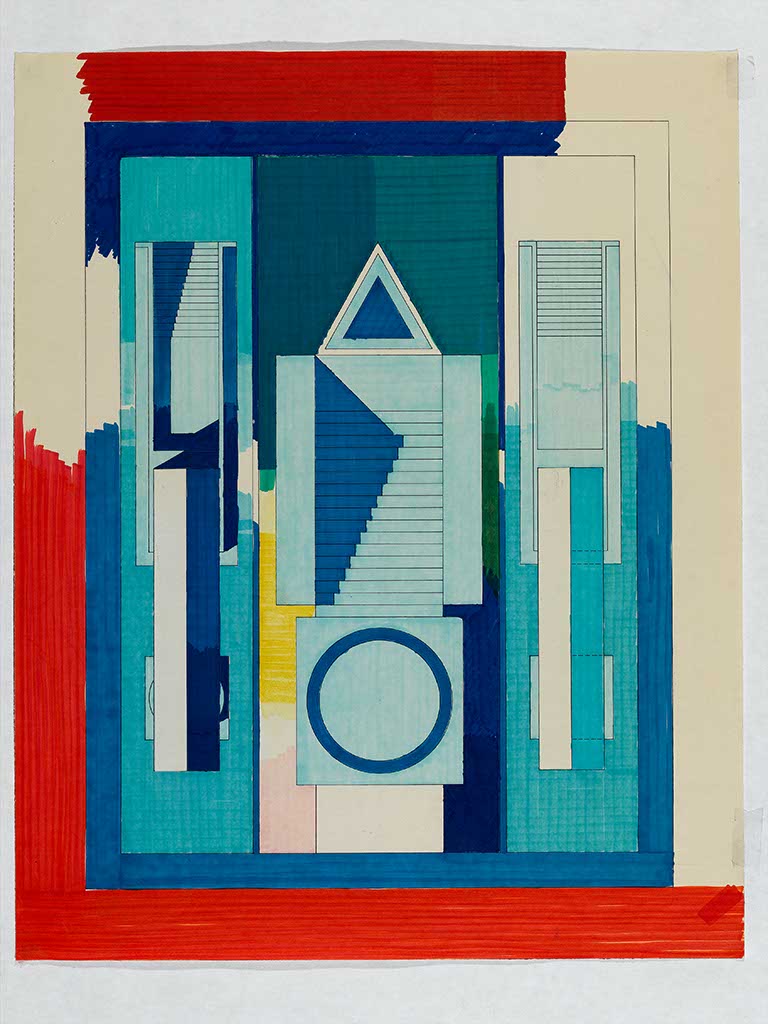

Non conoscevo la sua opera grafica, avvolta da un alone metafisico e realizzata con i normali strumenti del disegnatore: matite colorate, pennarelli, colori a tempera e acquarelli riproducono i suoi oggetti che appaiono così decontestualizzati rispetto alla loro collocazione originaria, tanto da assumere talvolta dimensioni gigantesche quasi fossero vere e proprie architetture.

Ora il processo di rendering è da tempo divenuto uno strumento indispensabile nel campo della progettazione architettonica: i livelli di perfezione e realismo raggiunti sono tali che talvolta ci si chiede se si tratti di una foto o ancora di un disegno.

Ricordo che qualche anno fa, al convegno organizzato presso la Triennale di Milano per il progetto Divines Village firmato da Matteo Thun e Luca Colombo, di aver sentito un imprenditore esortare calorosamente gli architetti presenti in sala ad utilizzare più fattivamente i render perché, altrimenti, le persone faticano molto a comprendere i “normali” disegni tecnici.

Comprensibile, certo, ma dopo aver visitato questa mostra mi sono chiesta: quale immagine digitale può trasmettere lo stesso pathos che emerge dal disegno realizzato a mano?

Un esempio è concretamente rappresentato dalla facciata del complesso alberghiero e ristorante, Il Palazzo, a Fukuoka.

Qui sembra che tra rappresentazione e percezione vi corra un brivido di assoluta immediatezza: un’espressione materica che non solo la mano felice del Maestro ha reso concreta per le nostre sensazioni ma che le sovrascritture colorate raccontino la caratura umana del tratto, la capacità di cogliere e trascrivere gli elementi poetici della vita reale. E tutto il suo vigore, nonostante gli anni, ci arriva immutato.

Ma è una suggestione e una preferenza personali: preferisco lasciare la domanda aperta, tra passato e presente, tra digitale e manuale.

Desidero concludere con una frase pronunciata da un giovane nel corso della mia visita, casualmente ascoltata, che evidentemente non apparteneva agli addetti al settore: “Ha fatto venir voglia di progettare anche a me!”.

E voglio sottolineare “progettare”, non disegnare, non scarabocchiare, non pasticciare con pennelli e colori: progettare, proprio nel senso di come ce lo restituisce la nostra cara enciclopedia Treccani: “Fare il progetto di qualche cosa, cioè idearla e studiare le possibilità e i modi di eseguirla”.

Un invito al fare!

Un grazie alla Fondazione Aldo Rossi che dal 2005 si prende cura di questo patrimonio e un grazie oltremodo sentito per averci dato la possibilità di pubblicarne una piccolissima parte.

text

ANNAMARIA CASSANI

featuring

RICCARDO E. GRASSI

guest

FONDAZIONE ALDO ROSSI

viale Ungheria 24

20138 Milano Italia

📩 info@fondazionealdorossi.org

images courtesy

FONDAZIONE ALDO ROSSI

press office

LARA FACCO P&C

📩 press@larafacco.com

CAMILLA CAPPONI

📩 camilla@larafacco.com

📞 +39 366 3947098